যশের ক্ষেত্রে তামাদি আইন খাটে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১ খ্রি.) একজন যশোধর ব্যক্তিত্ব। তাঁর ক্ষেত্রে যশের তামাদি আইন কখনও মান্য হয় নি, হবেও না। জন্মের একশত উনষাট বছর এবং তিরোধানের তিয়াত্তর বছর পরও রবীন্দ্রনাথের যশ আমাদের নিকট এখনও সমাধিক প্রাসঙ্গিক এবং আলোড়িত। আজও রবীন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্যাকাশে একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র । আজও তিনি আমাদের প্রধানতম আশ্রয়স্থল। আজও তিনি আমাদের অস্তিত্বে মিশে আছেন। আজও তিনি আমাদের পথ প্রদর্শক, চলার পথের পাথেয় হয়ে আমাদের এগিয়ে নিয়ে চলছেন। সহায়তা প্রদান করছেন সাহিত্য-সংস্কৃতি সচেতনাসহ অধিকার, অনুরাগ, ভালোবাসা, প্রতিবাদ, মুক্তি-আন্দোলন অথবা মুক্তিযুদ্ধ প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রধানতম পরিচয়– তিনি কবি, বিশ্বকবি, নোবেল জয়ী কবি। সাহিত্য, সংগীত, নাটক, দর্শন, নন্দনতত্ত্ব এবং চিত্রকলায় তিনি আজও আমাদের শিল্প-সাহিত্যাকাশের এমন এক স্থানে অবস্থান করছেন, যেখানে তাঁর সৃষ্টি নিয়ে গণমানুষের আগ্রহ দিনদিন বেড়েই চলেছে। বেড়েই চলছে তাঁকে নিয়ে নানা গবেষণা। আবিষ্কৃত হচ্ছে তাঁর নব নব সৃষ্টিধারা। বেড়ে চলছে তাঁর সুখ্যাতি ও মহিমা। ভেবে অবাক হতে হয়- রবীন্দ্রনাথের মতো একজন সৃষ্টিশীল লোক একজীবনে কী-করে এত বিচিত্র্য সৃষ্টিসম্ভার তাঁর ভক্তদের উপহার দিয়ে গেলেন।

রবীন্দ্রনাথ মানুষের কবি না প্রকৃতির কবি, তা নিয়ে বিতর্ক অবান্তর। অবান্তর তাঁর কবিতা শ্রেষ্ঠ না সাহিত্য, সংগীত না দর্শন, নন্দনতত্ত্ব না চিত্রকলা তা নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়া। তবে একথা বলার অবকাশ রাখে না যে, রবীন্দ্রনাথ শিল্প-সাহিত্যের সকল শাখায়ই সমভাবে পারদর্শিতা প্রদর্শন করে গেছেন। তিনি যেখানেই হাত বুলিয়েছেন, সেখানেই সার্থকতা অর্জন করেছেন। তবে রবীন্দ্রনাথকে এখনও আমরা সাথর্কভাবে খুঁজে বের করতে ব্যর্থ হচ্ছি, ব্যর্থ হচ্ছি যথার্থ মূল্যায়নে। উদাহরণ হিসেবে দাঁড় করানো যায় তাঁর সৃষ্ট চিত্রকলা- যার সম্পর্কে আজও আমারা উদাসীন। আজও আমরা তাঁর চিত্রকলা মূল্যায়ণে সার্থকতার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছি।

আজও আমরা তাঁকে কবি হিসেবে যতটা সম্মান দেই, চিত্রী হিসেবে ততটা দেই না। আজও আমরা জানিনা তাঁর সৃষ্ট চিত্রকলার সংখ্যা কত অথবা গুণে-মানে সেগুলোর অবস্থান কোথায়। আজও আমরা জানার চেষ্টা করি না সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পরও কেন তিনি নিয়মিত কবিতা না লিখে অবিরাম চিত্ররচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। জানার চেষ্টা করি নি কেনো আমাদের দেশে তাঁর চিত্রকলা নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার ঝড় ওঠে নি। অথবা তাঁর চিত্রকলা নিয়ে গবেষণা অথবা সঠিক মূল্যায়নের পরিবেশ সৃষ্টি করা হয় নি।

চিত্রকলায় রবীন্দ্রনাথ

শিল্পের সকল শাখায়ই ছিল রবীন্দ্রনাথের অবাধ বিচরণ। চিত্রকলা তা থেকে বাদ পড়েনি। সাহিত্যের মতো চিত্রকলার জগতেও রয়েছে তাঁর অবিস্মরণীয় অবদান। সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী (১৯১৩ ) হয়েও বার্ধক্যে রবীন্দ্রনাথ চিত্রচর্চার পেছনে বেশি সময় দিয়েছিলেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন– ‘শিল্প হল আত্মার অনুভূতিকে আত্মস্বতন্ত্ররূপে প্রত্যক্ষ করা।’ শিল্পের মধ্যে যেমনি শিল্পীকে পাওয়া যায়, তেমনি শিল্পীর প্রকাশ ক্ষমতার সীমারেখাও জানা যায়। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি:

‘আপনাকে জানো’ এ কথাটা শেষ কথা নয়, ‘আপনাকে জানাও, এটাও খুব বড় কথা।’ আর সেই আপনাকে জানার চেষ্টা জগৎ জুড়ে রয়েছে’ বলে তিনি বলতেন ‘নিজের কীর্তি ঘোষণা করার প্রয়োজন হলে সেটাও করা কর্তব্য।

চিত্ররচনার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ আপনাকে জানানোর এক্ষেত্রেও কোনো ব্যত্যয় ঘটান নি। চিত্রকলায় তিনি যে একজন অসামান্য প্রতিভাধর চিত্রীর পরিচয় দিয়েছেন তার প্রমাণ রয়েছে তাঁর নিজের সৃষ্ট চিত্রকর্মে। ফলে চিত্রী রবীন্দ্রনাথকে জানতে হলে জানতে হলে সৃষ্ট চিত্রকলার সঙ্গে আত্মার আত্মীয়তা স্থাপন করতে হবে, পরে সেখান থেকে হাঁটু পানিতে নেমে, পরে গলা পানি ও শেষে ডুব দিয়ে পানির গভীর প্রবেশ করে তার শিল্পসৃষ্টির মর্মবাণী উদ্ধার করতে হবে।

তবে, যে বয়সে মানুষ তার সকল কর্ম থেকে চোখ ফিরিয়ে নেন; অবসর গ্রহণ করেন আপন দায়িত্ব-কর্তব্য থেকে। ঠিক সে বয়সে রবীন্দ্রনাথ চিত্রকলার জগতে প্রবেশ করেন। অর্থাৎ ৬৩ বছর বয়সে (১৯২৪-১৯৪১) রবীন্দ্রনাথ চিত্রচর্চা শুরু করেন এবং আমৃত্যু তার সেবায় নিজকে নিয়োজিত রাখেন। রবীন্দ্রনাথের মতো একজন নোবেল বিজয়ী কবি যে-সময় সার্বক্ষণিক কবিতা চর্চা নিয়ে ব্যস্ত থাকার কথা ছিল- তা-না করে তিনি সার্বক্ষণিক ব্যস্ত ছিলেন চিত্রকলা নিয়ে। কারণ তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, সাহিত্যের ভাষার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার রসাবেগ মরে যায়। কিন্তু প্রকৃতির রূপ-রঙ-রসের পরিবর্তন কখনও ঘটতে দেখা যায় না। ফলে তিনি অনুভব করেছিলেন, সাহিত্যের চেয়ে চিত্রকলার স্থায়িত্ব ঢের বেশি। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি:

সাহিত্য বেশিরভাগ আন-সাবস্টেইশিয়াল, তাই ভাষার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার রস মরে যায়। অথচ প্রকৃতি দ্যাখ, প্রকৃতিতে ওসব ঝঞ্ঝাট নেই। কৃষ্ণচূড়া সে যুগেও যেমন কৃষ্ণচূড়া দিয়েছে, আজও তেমনি দেবে। ছবির এক হিসাবে স্থায়িত্ব তাই অনেক বেশি। চোখের দেখা আর ভাষার দেখার তফাতও ওইখানে। শিল্পী তার সৃষ্টি দেখে যায়। যুগ যুগ ধরে লোকেরা দেখে। আর আমার বেলায় সঙ্গে সঙ্গে ধুলিসাৎ হয়ে যাবে। তাই এক এক সময় ভাবি, এত কেন লিখেছি জীবনে। দু-চার কথা লিখলেই তো হতো।

কবিতা ছেড়ে রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্কনে মনোনিবেশের সার্থকতা এখানে। ষাটোর্দ্ধ বয়সে পাণ্ডুলিপি কাটাকুটির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ চিত্রকলা জগতে প্রবেশের পর আজ তিনি আমাদের চিত্রকলার এক উজ্জ্বল নক্ষত্র- আমাদের পথপ্রদর্শক। তবে কবি হয়েও তিনি কেন সার্বক্ষণিক চিত্রকলার খেদমতে পড়ে থাকলেন, চিত্রকলা কেবলই কী তাঁর শখের বস্তু ছিল না অন্তরের টান- না অমরতা লাভের প্রচেষ্টা- জবাবটা তাঁর নিজের লেখার মধ্যেই খোঁজা যাক:

শুনে আশ্চর্য হবেন, একখানা স্কেচ বুক (sketchbook) নিয়ে ব’সে ব’সে ছবি আঁকছি। বলা বাহুল্য, সে-ছবি আমি প্যারিস সেলোন- এর জন্য তৈরি করচিনে, এবং কোন দেশের ন্যাশনাল গ্যালারী যে এগুলি স্বদেশের ট্যাক্স বাড়িয়ে সহসা কিনে নেবেন এরকম আশঙ্কা আমার মনে লেশমাত্র নেই। কিন্তু কুৎসিত ছেলের প্রতি মার যেমন অপূর্ব স্নেহ জন্মে তেমনি যে বিদ্যাটা ভাল আসে না সেইটের উপর অন্তরের একটা টান থাকে।

সেই কারণে যখন প্রতিজ্ঞা র্কলুম, এবারে ষোল আনা কুঁড়েমিতে মন দেবো তখন ভেবে ভেবে এই ছবি আঁকাটা আবিষ্কার করা গেছে। এই সম্বন্ধে উন্নতি লাভ করবার একটা মস্ত বাধা হয়েছে এই যে, যত পেন্সিল চালাচ্ছি তার চেয়ে ঢের বেশি রবার চালাতে হচ্ছে, সুতরাং ঐ রবার চালনাটাই অধিক অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে- অতএব মৃত র্যাফেল্ তার কবরের মধ্যে নিশ্চিত হয়ে মরে থাকতে পারবেন- আমার দ্বারা তার যশের কোন লাঘব হবে না।

চিত্রকলার মধ্যে অমরতার সুর খুঁজে পাওয়া জন্যই সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘প্রাণ’ কবিতায় লিখেছেন:

‘মরিতে চাইনা আমি সুন্দর ভুবনে,

মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।‘

চিত্রকলার জগতে প্রবেশ করে চিত্রী রবীন্দ্রনাথ কবির চেয়ে আরও বেশি অমরতার সাধ লাভ করেছেন। এ জগতে প্রবেশ করেই তিনি প্রায় আড়াই হাজারেরও বেশি ছবি এঁকে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়ে আজও তিনি মানবান্তরে অমর হয়ে আছেন। তবে খ্যাতির জন্য রবীন্দ্রনাথ কখনও চিত্রচর্চায় মনোনিবেশ করেন নি- করেছেন নেহায়েত খেয়ালের বসবর্তী হয়ে; ছবির মায়াজালে জড়িয়ে।রবীন্দ্রনাথের ভাষায়:

রেখার মায়াজাল আমার সমস্ত শরীর ছড়িয়ে পড়েছে। অকালে অপরিচিতার প্রতি পক্ষপাতে কবিতা একেবারে পাড়া ছেড়ে চলে গেল। কোনোকালে যে কবিতা লিখতুম সে কথা ভুলেগেছি। এ ব্যপারটা মনকে এত করে যে আকর্ষণ করছে তার প্রধান কারণ এর অভাবনীয়তা। কবিতার বিষয়টা অস্পষ্টভাবে গোড়াতেই মাথায় আসে, তার পরে শিবের জটা থেকে গোমুখী বেয়ে যেমন গঙ্গা নামে তেমনি করে কাব্যের ঝরনা কলমের মুখে তট রচনা করে, ছন্দ প্রবাহিত হতে থাকে।

আমি যেসব ছবি আঁকার চেষ্টা করি তাতে ঠিক তার উলটো প্রণালী- রেখার আমেজ প্রথমে দেখা দেয় কলমের মুখে, তার পরে যতই আকার ধারণ করে ততই সেটা পৌঁছতে থাকে মাথায়। এই রূপসৃষ্টির বিস্ময়ে মন মেতে ওঠে। আমি যদি পাকা আর্টিস্ট হতুম তা হলে গোড়াতেই সংকল্প করে ছবি আঁকতুম, মনের জিনিস বাইরে খাড়া হত- তাতেও আনন্দ আছে। কিন্তু নিজের বর্হিবর্তী রচনায় মনকে যখন আবিষ্ট করে তখন তাতে যেন আরও বেশি নেশা।

শেষ জীবনে রবীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্কনকে খেলার সাথী হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তবে চিত্রকলা তাঁর নিকট কখনও নোটিশ দিয়ে আসে নি। মনের আনন্দে পাণ্ডুলিপি কাটাকুটির মাধ্যমেই তা এসেছে। আর সে কারণেই রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব বসুকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন:

ছবিটা ছবিই, তার বেশি কিছু নয়, কমও নয়। … ভারতীয় অজন্তীয় ওসব কিছু না। ভিতরের থেকে এলো তো এলো, না এলো তো এলো না। চেয়ে দেখ, ছবিটা ছবি হয়েছে কি না।

রবীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্কনকে শেষ বয়সের প্রিয়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি ভেবেছিলেন, চিত্রকলা কম লোকে চর্চা করে এবং কম লোকে বোঝে; অতএব তা নিয়ে বেশি আলোচনা-সমালোচনার ভয় কম থাকাই স্বাভাবিক। তবে তাঁর নিজের সৃষ্ট চিত্রকর্ম নিয়ে সর্বদাই ছিলেন সন্দিহান। তাঁর লেখার বিষয়টা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে এভাবে:

শেষ বয়সে আমার গ্রহ আমাকে ছবিতে লাগিয়েছেন, কী তার মতলব জানিনে, কিন্তু ব্যাপারখানা একই। কোন শ্রেণীতে অর্থাৎ কোন ভদ্র পংক্তিতে এগুলোকে বসানো যেতে পারে তা নিয়ে তর্ক উঠবে। একটা সুবিধা এই যে, যদিও কবিতা পনেরো আনা লোকে লেখে, গান বারো আনা লোকে গায় ছবি ছ আনার বেশি আঁকে না। তাই আওয়াজটা কম হবে।

এ দিকটা লক্ষ্য রেখেই সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকায় বেশি মনোনিবেশ করেছিলেন। তবে চিত্রী হিসাবে তিনি স্বদেশে উপহাসের পাত্র হলেও বিদেশে তিনি প্রচুর সমাদৃত হয়েছেন। চিন্তামণি করের ভাষায়:

কবির ছবি আঁকা পরিণত বয়সের একটা খেয়ালের বিলাস বিবেচনায় সমসাময়িক অনেক শিল্পবিদ তাঁর রচিত ছবিগুলিকে প্রাধান্যময় শিল্পসৃষ্টির সম্মান বা প্রতিষ্ঠার স্বীকৃতি দিতে দ্বিধা বোধ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকর্ম প্রথমে দেশে বিরূপ সমালোচনার মুখোমুখি হলেও বর্তমানে তা মর্ডানিটির প্রথম ধাপ পেরিয়ে এসেছে। এ সম্পর্কে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট রবীন্দ্রচিত্রকলার গবেষক অধ্যাপক সোমেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের অভিমত এ রকম:

এই ছবির অতর্কিত আত্মপ্রকাশ এবং অভাবিত নতুনত্বে দর্শক সমাজ দ্বিধাগ্রস্থ, কখনও বা দ্বিধাবিভক্ত। কারো কারো কুণ্ঠা কাটে না আজও তাকে শিল্পী হিসাবে স্বীকৃতি জানাতে। আবার অন্যরা দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকার করেন তাঁর স্বকীয় সৃষ্টির আত্মাকে। শুধু তাই নয়, তাঁরা জানান অসংকোচে রবীন্দ্রনাথই এ দেশের চিত্রকলায় মর্ডানিটির প্রথম প্রকাশ।

রবীন্দ্রনাথের মতে, চিত্রকলা তাঁর কাছে কোনো ‘নোটিশ দিয়ে’ আসেনি। কথাটা মেনে নিলেও প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, সত্যই কি চিত্ররচনায় রবীন্দ্রনাথের কোনো পূর্বপ্রস্তুতি ছিল না? সতিই-কি হুড়মুড় করে ফেটে বেরানো রূপের পেছনে তাঁর দৃষ্টিজাত অভিজ্ঞতার কোন বৈভব কাজ করেনি? ষাটোর্দ্ধ রবীন্দ্রনাথের ছবির জানালাটা দমকা হাওয়ায় হঠাৎ করে খুলে যায় কী করে? সে-হাওয়া কি কেবলই ছিল পূব-হাওয়া; নাকি তাতে মেশানোছিল পশ্চিমা হাওয়া? প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক- রবীন্দ্রনাথের ভাবনা কোন স্তর থেকে উঠে আসে এবং কিভাবে তা শুরু হয়। জানতে ইচ্ছে করে একটি ছবি ছবি হয়ে ফুটে উঠতে হলে সেখানে কী-কী উপাদান থাকা প্রয়োজন।

রবীন্দ্রচিত্রকলায় কী সে-সব উপাদান বিদ্যমান! তবে স্বদেশ-স্বকালের সীমায় যাকে বাঁধা যায় না, যা ভেতর থেকে আসে- সে দুর্গম তাগিদটুকু যে রবীন্দ্রচিত্রকলার উৎসমুখ, সে আত্মোপলব্ধিই বা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কীভাবে জন্মেছিল!

এ-সকল প্রশ্নের সমাধান মিলবে রবীন্দ্রনাথের লেখা ও আঁকা শিল্পকর্মসহ তাঁর ব্যক্তি-জীবনের খুঁটিনাটি পর্যালোচনার মাধ্যমে। তবে রবীন্দ্রনাথের দেখার গভীরতা যে জহুরীর জহুর চেনার অভিজ্ঞতার মত নিখুঁত, তা ধরা পড়ে যামিনী রায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের এক চিঠিতে এভাবে :

যখন ছবি আঁকতুম না তখন বিশ্বদৃশ্যে গানের সুর লাগত কানে, ভাবের রস আনত মনে। কিন্তু যখন ছবি আঁকায় আমার মনকে টানল, তখন দৃষ্টির মহাযাত্রার মধ্যে মন স্থান পেল। গাছপালা, জীবজন্তু সকলেই আপন আপন রূপ নিয়ে চারিদিকে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে লাগল। তখন রেখায় রঙে সৃষ্টি করতে লাগল যা প্রকাশ হয়ে উঠছে।

এছাড়া অন্য কোনো ব্যাখ্যার দরকার নেই। এই দৃষ্টির জগতে একান্ত দ্রষ্টব্য রূপে আপন চিত্রকরের সত্তা আবিষ্কার করল। এই যে নিছক দেখার জগৎ ও দেখাবার আনন্দ, এর মর্মকথা বুঝবেন তিনি যিনি যথার্থ চিত্রশিল্পী। পৃথিবীর অধিকাংশ লোক ভাল করে দেখে না, দেখতে পারে না। … তাদের প্রত্যক্ষ দেখবার আনন্দ দেবার জন্যই জগতে এই চিত্রকরদের আহ্বান। চিত্রকর গান করে না, ধর্মকথা বলে না চিত্রকরের চিত্র বলে- অয়ম অহম্ ভো এই যে আমি এই।

মানতেই হবে যার রসোবোধ যত উচ্চগ্রামে, তার মানস প্রক্রিয়া ততই বিচিত্র এবং ততই বর্ণবহুল: একইভাবে তার সৃষ্ট রূপলাবণ্যও ততই ঐশ্বর্যবান এবং সুন্দর। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলায় এ যুক্তি অক্ষরে অক্ষরে প্রণিধানযোগ্য। তিনি গুণে-মানে যেমনি ঐশ্বর্যশালী ছিলেন, ওজনেও ছিলেন তেমনি ভারি: রুচিবোধেও ছিল একই কথা।

তাঁর অঙ্কিত প্রতিটি চিত্রকলাই বর্ণবহুল, ঐশ্বর্যবান এবং গুণে-মানে রুচিবোধের পরিচয় বাহক। অসত্যকে শিল্প-সত্যে রূপান্তরিত করার যুক্তি রবীন্দ্রচিত্রকলায় সুস্পষ্ট। তিনি বিশ্বাস করতেন অসত্যকে সত্যরূপে গণ্য করে পাঠক যখন সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা, সংশয়, বিস্ময় প্রমুখ অনুভূতির ঘূর্ণাবর্তে আত্মহারা হয়ে পড়েন- তখনই সৃষ্টি হয় প্রকৃত শিল্পকলা। রবীন্দ্রনাথ এ-ধরনের শিল্পকে ‘রূপের ট্রুথ’ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

চিত্রী অপূর্ণ প্রকৃতিকে পূর্ণতর করে তোলে। তার রূপসৃষ্টির তাগিদ আসে ভেতর থেকে। শিল্পীর এষণা ভাবকে (আইডিয়া ইংরাজী) পূর্ণ মহিমায় প্রকাশ করে। চিন্ময় আত্মার নিগূঢ় মর্মবাণী প্রকাশ করার জন্য চিত্রী সর্বদা উদগ্রীব থাকে। পরম সত্যপ্রকাশ চিত্রীর প্রধানতম কাজ। চিত্রসৃষ্টিতে চিত্রীমনে আসে ক্ষণিকের আনন্দ। সৃষ্টির পরক্ষণেই চিত্রীমন আবার নতুন সৃষ্টির আশায় অতৃপ্ত হয়ে ওঠে। চিত্রীকে মাতিয়ে তোলে নতুন সৃষ্টিশীলতায়। সৃষ্টি হয় নবতর শিল্পকর্ম। চিত্রী রবীন্দ্রনাথের চিত্ররচনার পেছনেও রয়েছে তাঁর অতৃপ্ত আত্মা।

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট আড়াই হাজারেরও বেশি চিত্রকর্ম সবগুলোই গতানুগতিকতায় তাঁর চিত্রকর্ম রচনা করেন নি। এ ব্যাপারে তাঁর কোনো প্রশিক্ষণও ছিল না। অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা তাঁর এক পত্রে এ সত্য স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে এভাবে:

আমার ছবি সম্বন্ধে আমার খুব বেশি আগ্রহ নেই। এমনকি ওর সম্বন্ধে আমার সঙ্কোচ আছে। আজও ছবিতে খ্যাতি অর্জন করিনি বলে চিত্রকর রূপে আমার মনটা মুক্ত ও আপন খেয়ালে লীলায় রত লোকমতের নেপথ্যে- কোনোদিন যদি দশের মনোরঞ্জন করে তো ভালোই, না করে তো ক্ষতি নেই।

রবীন্দ্রনাথের সে ধারণা ব্যর্থ হয়েছে। চিত্রকলায় আজ তিনি ভারতখ্যাত। ভারতীয় আধুনিক চিত্রকলার জনক রবীন্দ্রনাথ। তাঁর চিত্রকলা আজ দেশের চেয়ে বিদেশে বেশি এবং তিনি এক নন্দিত চিত্রী।

রবীন্দ্রনাথ একদিনের প্রস্তুতিতে চিত্রী হয়ে ওঠেন নি। এর পেছনে রয়েছে তাঁর আপন মেধা শ্রমসহ দীর্ঘ প্রস্তুতি। তবে তাঁকে চিত্রী হতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে তাঁর বাড়ির পরিবেশ, পরিবার-পরিবেশ ও সমাজ। তবে রবীন্দ্রনাথের চিত্রচেতনা প্রথম বিকাশ লাভ করেছিল ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে বিলেত যাত্রার প্রাক্কালে।

এ সময়টা ছিল তাঁর চিত্রকলার প্রথম ধাপ। সে সময় তাঁকে প্রতি সকাল-সন্ধ্যা দীর্ঘ সমুদ্রপথ পাড়ি দিয়ে এগোতে হতো। ফলে প্রতিদিন তিনি প্রভাত ও সন্ধ্যাকে নিত্য নতুন ছবির আলোকে প্রত্যক্ষ করেছেন- চিত্ররচনায় যা তাঁকে একসময় প্রবলভাবে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে উল্লেখ করে লিখেছেন:

‘অতি সুন্দর পরিষ্কার প্রভাত; সূর্য্য সবে মাত্র উঠেছে, সমুদ্র অতিশয় শান্ত। দূর থেকে সেই পর্বতময় ভূভাগের প্রভাতদৃশ্য সুন্দর দেখাচ্ছে যে কি বলব। পর্বতের উপর রঙ্গিন মেঘগুলি এমন নত হোয়ে পোড়েছে যে, মনে হয় যেন, অপরিমিত সূর্য্যকিরণ পান কোরে তাঁদের আর দাঁড়াবার সময় নেই, পর্বতের উপর যেন অবসন্ন হয়ে পোড়েছে। আয়নার মত পরিষ্কার শান্ত সমুদ্রের উপর ছোট ছোট পাল-তোলা নৌকাগুলি আবার কেমন ছবির মত দেখাচ্ছে।‘

ব্রিন্দিসি থেকে রেলপথে যাওয়ার সময় রাস্তার দু’ধারের আঙ্গুর ক্ষেত রবীন্দ্রনাথের মনকে উদ্বেলিত করে তুলেছিল। উদ্বেলিত করে তুলেছিল স্থলপথের চারদিকের ‘হরিৎ ক্ষেতের উপর খেজুর-কুঞ্জের মধ্যে প্রভাতটি’। অদ্ভুত লাগছিল গাছপালার মধ্যে দিয়ে যখন তিনি কোনো একটি দূরস্থ নগর, প্রাসাদ-চূড়া, চার্চের শিখর অথবা ছবির মতো বাড়িগুলো যখন ধীরগতিতে এগিয়ে চলছিল; যা তাঁকে পরবর্তীতে চিত্ররচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য:

‘চারদিকের দৃশ্য এমন সুন্দর যে কি বলব্। পর্ব্বত, নদী, হ্রদ, কুটির, ক্ষেত্র, ছোট ছোট গ্রাম প্রভৃতি যত কিছু কবির স্বপ্নের ধন, সমস্ত চারিদিকে শোভা পাচ্ছে। গাছপালার মধ্যে যখন কোন একটি দূরস্থ নগর তার প্রাসাদ-চূড়া, তার চার্চেও শিখর তার ছবির মত বাড়িগুলি আস্তে আস্তে চোখে পড়ে তখন বড় ভাল লাগে।

এক একটি দৃশ্য আমার এত ভাল লেগেছিল যে তা বর্ণনা র্কতে আমার ইচ্ছে র্কোচে না। সন্ধ্যে বেলায় একটি পাহাড়ের নিচে অতি সুন্দর একটি হ্রদ দেখেছিলেম, তা আর আমি ভুল্তে র্পাব না, তার চারিদিকে গাছপালা, সন্ধ্যার ছায়া জলে পোড়ছে, সে অতি সুন্দর, তা আমি বর্ণনা র্কোতে চাইনে। … ইটালী থেকে ফ্রান্স পর্য্যন্ত সমস্ত রাস্তা- নির্ঝর, নদী, পর্ব্বত, গ্রাম, হ্রদ, দেখ্তে দেখ্তে আমার পথের কষ্ট ভুলে গিয়েছিলাম- এই রাস্তাটুকু আমরা যেন একটি কাব্য পোড়াতে পোড়াতে গিয়েছিলাম।‘

শৈশবে রবীন্দ্রনাথ তার নিজ বাড়িতে চিত্রাঙ্কনের চর্চা দেখেছেন। বাড়ির রীতি অনুসারে রবীন্দ্রনাথকেও শৈশবে গৃহশিক্ষক কালিদাস পালের নিকট চিত্রাঙ্কনের নিয়মিত পাঠ নিতে হয়েছে। বাড়িতে প্রথাগত চিত্রী ও তাঁদের অসংখ্য চিত্রেকর্ম তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। নিজ বাড়িতেই দেশ-বিদেশের প্রচুর চিত্রকর্ম দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর। নিজেও বহু চিত্রকলার বইসহ ও পত্র-পত্রিকা নারাচারা করেছেন। যার নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও অনুপ্রেরণায় একটু দেরিতে হলেও তিনি চিত্রী হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। কবির জীবনস্মৃতিতে এ সম্পর্কে লেখা হয়েছে :

ইতিহাসের দিক থেকে দেখলে বালক রবীন্দ্রনাথের মনে শিল্পভাবনার প্রথম স্তর তথা চিত্র-অভিজ্ঞতার প্রথম পাঠ হলো উন্মুক্ত সংস্কৃতিক পরিমণ্ডল, গৃহশিক্ষকের কাছে ড্রইং-এর পাঠগ্রহণ, বাড়িতে অভিনীত নাটকে ব্যবহৃত ড্রপসিনের ছবি দেখা, হিন্দুমেলা বা চৈত্রমেলায় স্বদেশী কারুশিল্পের ও ছবি প্রদর্শনী, কখনও বা তাতে অংশ নেয়া, পাঠ্যপুস্তকে বা অন্য বইতে ছবি ও অলংকরণের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ইত্যাদি। বাড়িতে ড্রইং শিক্ষকের কাছে বালক রবীন্দ্রনাথের পাঠগ্রহণ যেমন দীর্ঘস্থায়ী হয় নি, তেমনি তা যে খুব ফলপ্রসূ হয়েছিল এ কথাও বলা চলে না। সারাদিনের নানা পাঠচর্চায় ঠাসা কর্মসূচীর মধ্যে দেখা যায়: ‘স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিলেই ড্রইং এবং জিমন্যাস্টিকের মাস্টার আমাদিগকে লইয়া পরিতেন।’

উল্লিখিত উক্তিতে অঙ্কন শিক্ষা বা শিক্ষকের প্রতি রবীন্দ্রনাথের কোনো শ্রদ্ধা বা আগ্রহের প্রবণতাই খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে রুটিনবাঁধা নিয়মমাফিক ছকে চিত্রাঙ্কনের কোনো পাঠ গ্রহণ না করেও রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর শিল্পীসত্তার বিকাশ ঘটিয়েছিলেন, তা অবাক করার মতো। আর সে কারণেই তাঁর চিত্ররীতি প্রাতিষ্ঠানিক ছাপমুক্ত হয়ে নিজস্ব ঘরানার ছাপ বহন করতে বাধ্য হয়েছেন।

চিত্রনেশায় মশগুল হওয়ার কারণে রবীন্দ্রনাথ প্রায় সারাদিনই তাঁদের ঘাট-বাঁধানো পুকুরটাকে “একখানা ছবির বহির মতো দেখে দেখে কাটিয়ে দেওয়াতেই বেশী আনন্দ পেতেন।’’ ‘… এমন কি রাত্রে শুতে যাবার সময়ে রূপকথা শুনতে শুনতে ক্ষীণ আলোতে চুনকাম-খসা দেয়ালের গায়ে কালোয়-সাদার নানা রেখায় বিচিত্র সব কাল্পনিক ছবি উদ্ভাবন করাও ছিল বালক রবীন্দ্রনাথের চিত্র-অভিজ্ঞতার প্রথম ধাপের অর্ন্তগত।’

চিত্রী রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ করে ছবি আঁকায় হাত দেন নি। এর পেছনে রহস্যজনকভাবে কাজ করেছে পাণ্ডুলিপির কাটাকাটি। অশোক ভট্টাচার্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রী হওয়ার প্রথম ধাপের সুন্দর এক বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে:

বাস্তবিকই ছবির জগতে তাঁর প্রবেশ এরকম ‘আঙ্গুলের খেলা’র মধ্য দয়েই। এই খেলা তিনি খেলেছেন তাঁর অসংখ্য পাণ্ডুলিপির সংশোধনের প্রয়োজনে-

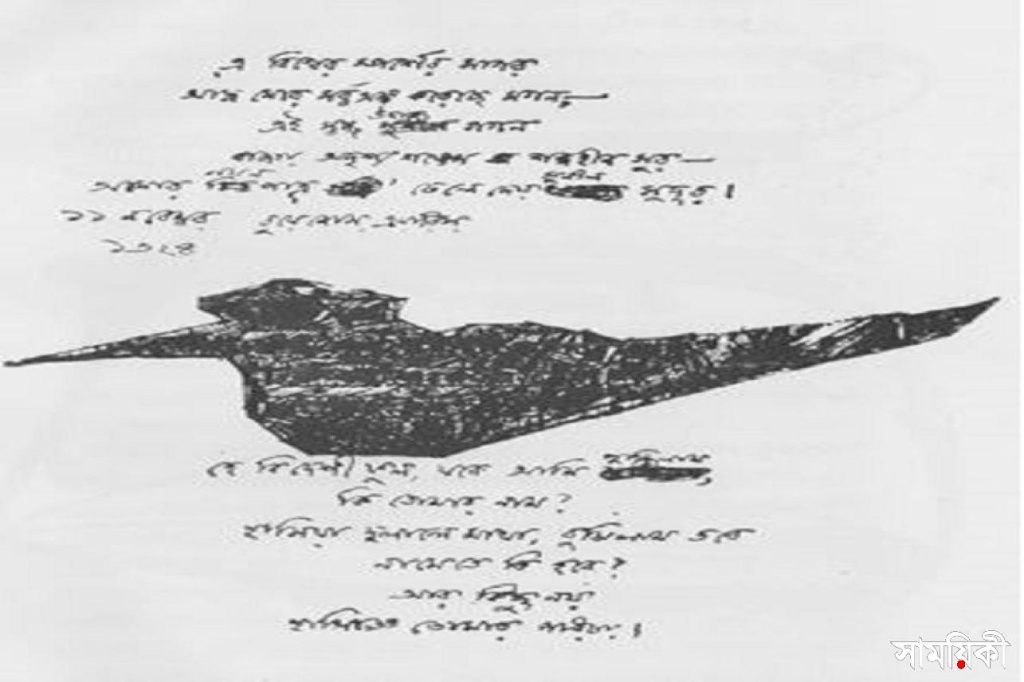

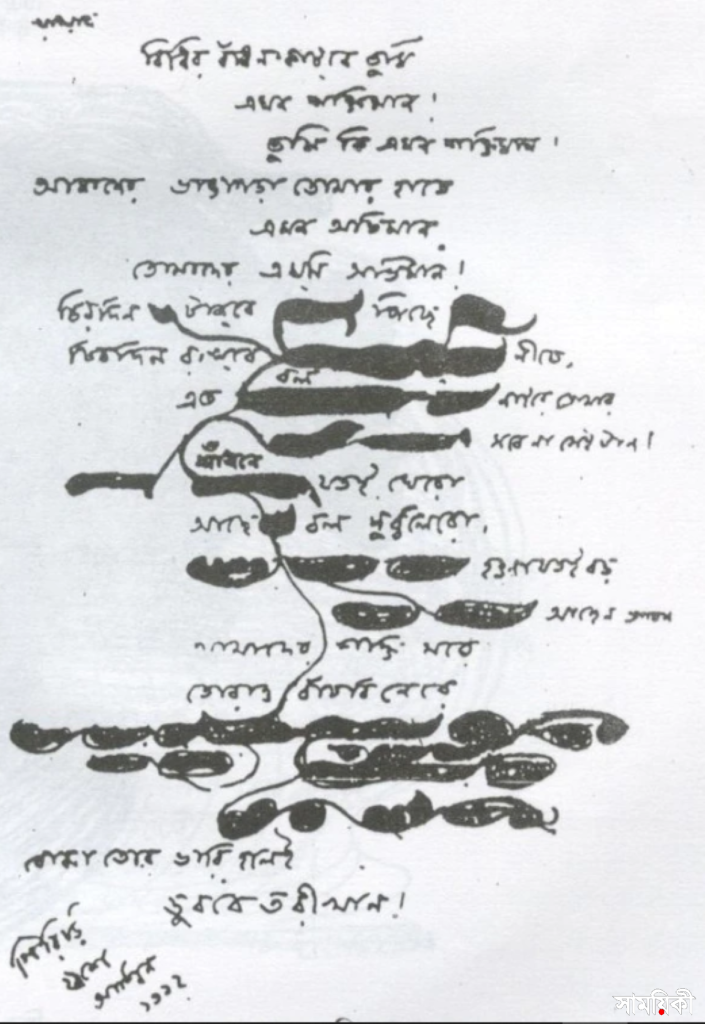

পাণ্ডুলিপির কাটাকাটিও যেন কুৎসিত আর সামঞ্জস্যহীন হয়ে না পড়ে সেদিকে ছিল তাঁর শিল্পীজনোচিত উৎকণ্ঠা। এভাবেই পাণ্ডুলিপির পরিত্যাজ্য অংশ কাটাকুটি করতে করতেই তাঁর লেখার পাতায় নানা রূপ ফুটে উঠতে শুরু করেছিল- আর সেই রূপকেই দিনে দিনে স্পষ্টতর করে তোলার মধ্যে দিয়ে জন্ম নিয়েছিল তাঁর ছবি। এটা ঘটেছিল ১৯২৪-এ, তখন তিনি আর্জেন্টিনার বুয়েনস এয়ারস শহরে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর অতিথি হয়ে রয়েছেন আর লিখছেন পূরবীর নানান কবিতা।

এই সময় এই কবিতার সংশোধনীর সময়েই তাঁর কাটাকুটি ছবি হয়ে উঠেছিল। তারপর সম্ভবত কিছুদিন স্তিমিত থেকে ১৯২৮ নাগাদ তিনি বিশেষভাবেই ছবির দিকে ঝুঁকতে শুরু করেন। আর এই ছবি-আঁকা তখন থেকে নানা ব্যস্ততা সত্ত্বেও প্রায় নিরবিচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে জীবনের অন্তিম কাল পর্যন্ত। গান আর কবিতার মতই তাঁর ছবির ঝুড়িও ভরে ওঠে দু-তিন হাজার সৃষ্টি নিয়ে।’

চিত্রী তাঁর চিত্রকর্ম নিয়ে কখনও তৃপ্ত থাকতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর সৃষ্ট চিত্রকর্ম নিয়ে কখন তৃপ্ত হতে পারেন নি। তবে শেষ বয়সে চিত্ররচনায় রবীন্দ্রনাথ যেটুকু আনন্দ লাভ করেছিলেন, ‘তা তাঁর অন্তঃপুরের রেখারূপের জাদু নর্তকীদের ছন্দ নৃত্যের কারণে।’ এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য:

কোথা থেকে দেখা দিতে এসেছে এই শেষ বেলায়, যখন রোদ্দুর পড়ে এল। আমার এই রেখানাট্যের নটী আর কারো চোখে ধরা দেয় কিনা তার সঠিক খবর পাইনে। …আমার চৈতন্য-অন্তঃপুরে রেখারূপের জাদু নর্তকীরা একদিন পর্দানশীল ছিল, আজ পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এসেছে। আমার কাছে এই অদ্ভুদ প্রকাশলীলার আনন্দই যথেষ্ট।’

রবীন্দ্রনাথ একজন খ্যাতমান কবি হয়েও শেষ বয়সে তিনি নিজের চিত্রজালে এমনভাবে জড়িয়ে পরেছিলেন যে তা থেকে তিনি আমৃত্যু আর বেরিয়ে আসতে পারেন নি। এমনকি তিনি যে কবিতা লিখতেন সে কথাও তিনি এক সময় ভুলে গিয়েছিলেন। তবে চিত্ররচনায় রবীন্দ্রনাথ কখনও পূর্বপরিকল্পনা সামনে রেখে এগোন নি। চিত্রউপকরণ সামনে নিয়ে- কালি-কলম-মন তত্ত্ব মাথায় রেখে যখন যা অনুভবে এসেছে তাই রূপবদ্ধ করে তিনি তাঁর চিত্রেকর্ম সম্পন্ন করেছেন। ফলে রবীন্দ্রনাথের চিত্রকর্ম নির্ভেজাল এবং প্রভাবমুক্ত- তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। রবীন্দ্রনাথের চিত্রমগ্নতার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন অশোক ভট্টাচার্য এভাবে:

‘রেখার মায়াজাল আমার সমস্ত মন জড়িয়ে পড়েছে। অকালে অপরিচিতার প্রতি পক্ষপাতে কবিতা একেবারে পাড়া ছেড়ে চলে গেল। কোনোকালে যে কবিতা লিখতুম সে কথা ভুলে গেছি। এই ব্যপারটা মনকে এত করে যে আকর্ষণ করছে তার প্রধান কারণ এর অভাবনীয়তা। কবিতার বিষয়টা অস্পষ্টভাবেও গোড়াতেই মাথায় আসে, তার পরে শিবের জটা থেকে গোমুখী বেয়ে যেমন গঙ্গা নামে তেমনি করে বাক্যের ঝরনা কলমের মুখে তট রচনা করে, ছন্দ প্রবাহিত হতে থাকে।

আমি যেসব ছবি আঁকার চেষ্টা করি তাতে ঠিক তার উল্টো প্রণালী- রেখার আমেজ প্রথমে দেখা দেয় কলমের মুখে, তার পরে যতই আকার ধারণ করে ততই সেটা পৌঁছতে থাকে মাথায়। এই রূপসৃষ্টির বিস্ময়ে মন মেতে ওঠে। আমি যদি পাকা আর্টিস্ট হতুম তা হলে গোড়াতেই সংকল্প করে ছবি আকতুম, মনের জিনিষ বাইরে খাড়া হত- তাতেও আনন্দ আছে। কিন্তু নিজের বহিবর্তী রচনায় মনকে যখন আবিষ্ট করে তখন তাতে যেন বেশি নেশা।‘

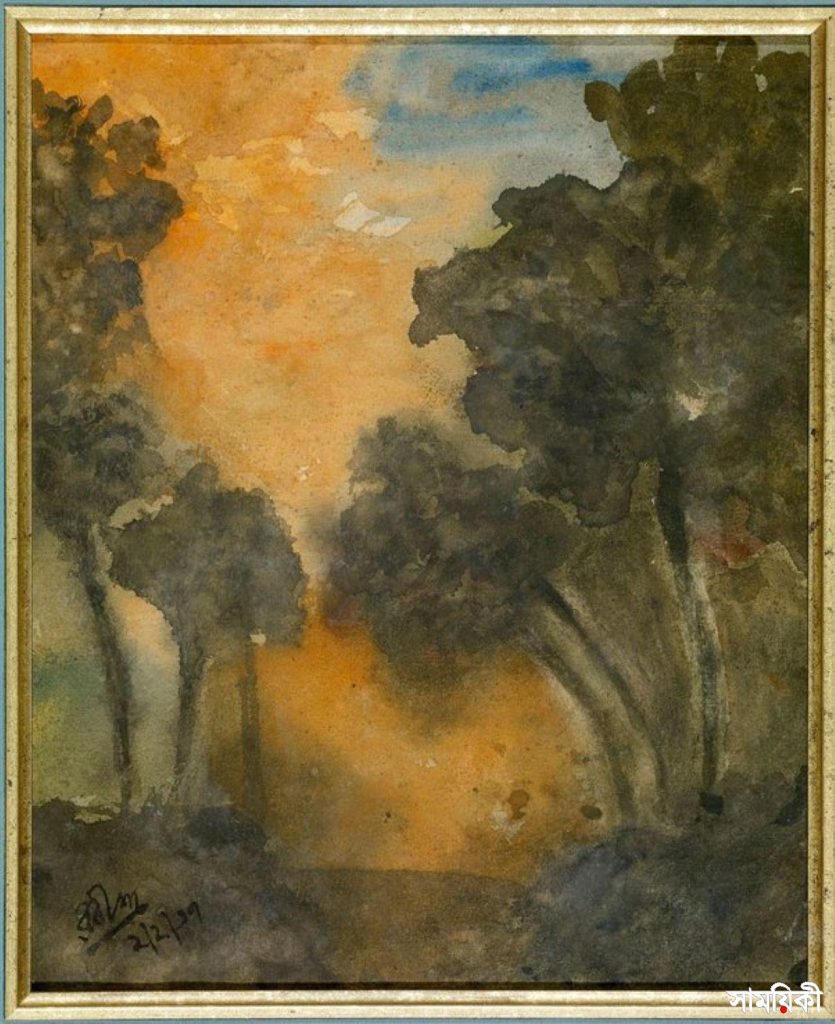

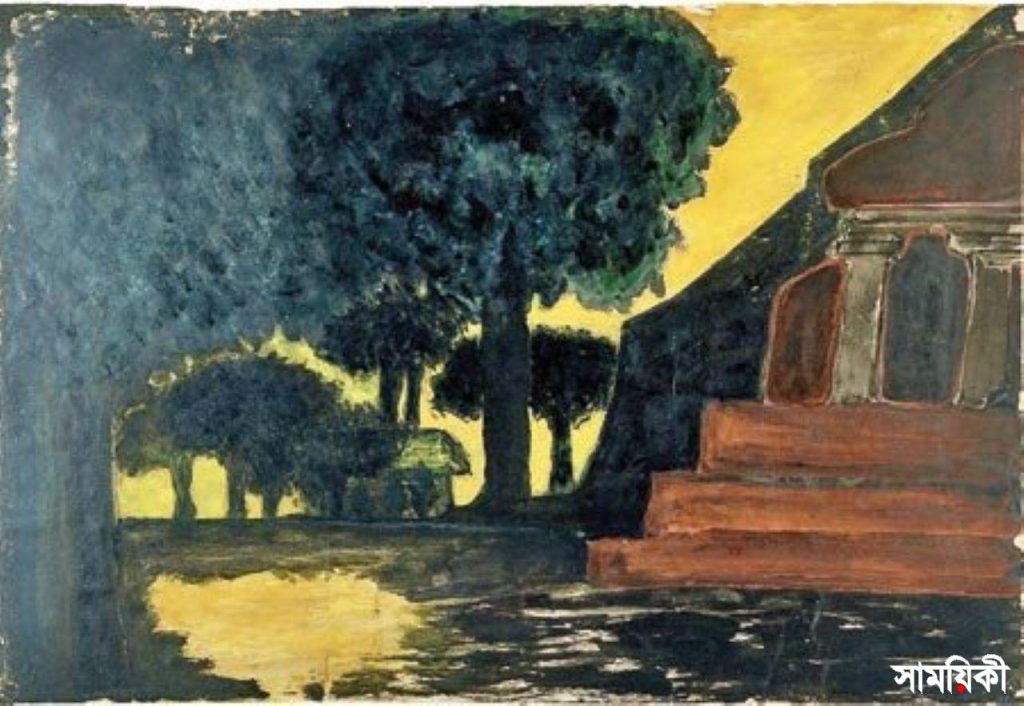

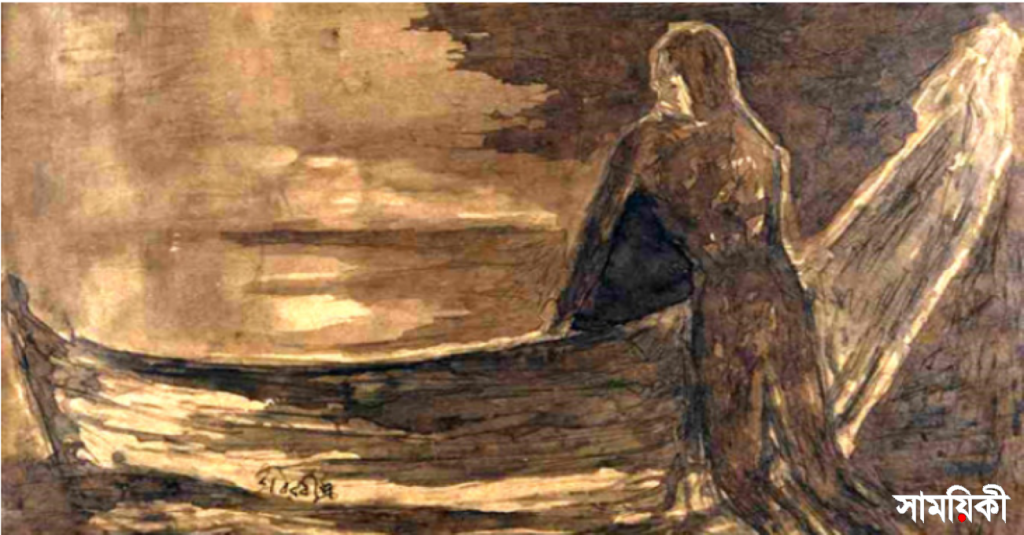

কাব্যজগত থেকে চিত্রজগতে রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রবেশ সম্পূর্ণ ভিন্নতর। অক্ষরের পর অক্ষর সাজিয়ে পাণ্ডুলিপি পরিবর্তন-পরিবর্ধনে কাটাকুটির সময় রবীন্দ্রনাথ রেখার অন্তর্নিহিত কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলেন। যার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি প্রায় আড়াই হাজার থেকে তিন হাজারের মতো ছবি এঁকে আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন। তাঁর চিত্রকর্মের মধ্যে রয়েছে প্রকৃতিজাত চিত্রকর্ম- প্রতিকৃতি, নিসর্গ, ফুল, পাখি, জন্তু-জানোয়ার, মানুষ, আত্মপ্রতিকৃতি, মানুষের নানা ভঙ্গি, যৌথমানুষের মুখোচ্ছবি, মুখোশ, অবাস্তব প্রতিকৃতিসহ মানবের দৈনন্দিন বিষয়ক চিত্রকর্ম, নক্সা, বইয়ের প্রচ্ছদ, স্টিল লাইফ ইত্যাদি। যা পেন্সিল, কালি-কলম, জলরঙ ও বিভিন্ন মিশ্রমাধ্যম দ্বারা অঙ্কিত হয়েছে।

চিত্রাঙ্কনে রবীন্দ্রনাথ যে সকল বিশেষ মাধ্যম ব্যবহার করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন তার মধ্যে রয়েছে- জলনিরোধক কালি-কলমের ওয়াস, পোস্টার, প্যাস্টেল, তেলরঙ ও মিশ্রমাধ্যম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তবে রবীন্দ্রনাথের চিত্ররচনা-কৌশল; উপকরণ ব্যবহার পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ নিজস্ব ঘরানার- প্রথাগত ধারাবিরোধী। তাঁর চিত্রকলায় আবেগ-অনুভূতির কমতি নেই। কমতি নেই বিষয় নির্বাচনে। ইচ্ছামতো উপকরণ ব্যবহার ও নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় রবীন্দ্রনাথের চিত্রে যোগ হয়েছে নতুন মাত্রা।

তবে তেলরঙের চিত্রাঙ্কনে তাঁর আগ্রহ কম দেখা গেলেওনা না পরীক্ষা-নিরীক্ষায় রবীন্দ্রচিত্রকলা অনন্য।

চিত্রাঙ্কনের যে মাধ্যমগুলো ব্যবহারে সময় কম লাগে এবং যা দ্রুততর সময়ে শুকিয়ে যায় রবীন্দ্রনাথ সে মাধ্যমগুলোতেই বেশি কাজ করতে স্বছন্দবোধ করছেন। তাঁর সকল চিত্রকর্ম পর্যালোচনা করে বলা যায়- রবীন্দ্রনাথের প্রথম পছন্দে মাধ্যম ছিল পেন্সিল ও কালি-কলম মাধ্যম। পরের পছন্দ ছিল কালি-কলমের রেখার উপর জলরঙের হাল্কা ওয়াস দিয়ে আঁকা মাধ্যম। নির্ভেজাল জলরঙে আঁকা মাধ্যম ছিল তাঁর তৃতীয় পছন্দের। তবে এ পদ্ধতিতে ছবি এঁকে তিনি পারদর্শিতার তেমন প্রমাণ রাখতে পারেন নি।পরের পছন্দের মাধ্যম ছিল পোস্টার, প্যাস্টেলসহ মিশ্রমাধ্যম- যার প্রভাব তাঁর চিত্রে সর্বাধিক পরিলক্ষিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিত্রে কখনও কোনো শিরোনাম ব্যবহার করেন নি। কারণ তিনি বিষয় নির্দিষ্ট করে চিত্ররচনায় কখনও হাত দিতেন না। চিত্রে শিরোনাম যুক্ত করাকে সর্বদাই তিনি অযৌক্তিক মনে করতেন। ফলে বর্তমানে রবীন্দ্রচিত্রকলায় নামবিভ্রাট বেশি দেখা দেয়। চিত্রকলায় শিরোনাম যুক্ত করা অযৌক্তিক মনে করে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ যে চিঠি লিখেছিলেন তা ছিল এরকম:

‘ছবিতে নাম দেওয়া একবারেই অসম্ভব। তার কারণ বলি, আমি কোনো বিষয় ভেবে আঁকিনি।… তারা অনাহুত… রেজিস্টার দেখে নাম মিলিয়ে নেব কোন্ উপায়ে।… রূপসৃষ্টি পর্যন্ত আমার কাজ, তারপরে নাম বৃষ্টি অপরের।‘

রবীন্দ্রনাথের সকল চিত্রকর্ম একত্র করে দেখলে দেখা যাবে সেখানে রয়েছে বিষয় বৈচিত্র্যতা, অঙ্কনরীতির বৈশিষ্ট্যতা, রেখার গতিময় ছন্দ; রেখার বলিষ্ঠ ছন্দসহ রঙ-রেখার অদ্ভূত সংমিশ্রণ। তবে চিত্রে রঙ ব্যবহারে তিনি সর্বদাই ছিলেন একটু ধীর গতিসম্পন্ন চিত্রী। লাল, নীল ও কালো রঙই তাঁর চিত্রকে বেশি প্রভাবিত করেছে কারণ, রবীন্দ্রনাথ সঠিক রঙ দেখতে পারতেন না। তিনি ছিলেন ‘বর্ণান্ধ’ (ড্যালটনিক)। যার কারণ হিসেবে তার চোখ অথবা চশমাকে দায়ী করা যায়।

ষোল বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে রবীন্দ্রনাথের আঁকা আড়াই থেকে তিন হাজার ছবিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করলে একটি ভাগের নাম দেয়া যায় রেখার জগৎ। এ জগত থেকে রবীন্দ্রনাথ যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তা এরকম; রূপের জগতে রেখার প্রকৃতি নির্বাচনে একটা নিরন্তন ক্রিয়া চলে, যার মধ্যে ছন্দ সুষমা অন্যতম। আর সে কারণেই রূপের জগতের মধ্যে রেখার জগত টিকে আছে। রবীন্দ্রনাথের রেখার জগতের গতি যেমনি প্রশংসিত হযেছে, তেমনি প্রশংসিত হয়েছে তার রূপ-লাবণ্যর স্নিগ্ধতায়- যা স্বেচ্ছাকৃত অথবা ধারণাকৃত সৃষ্টি থেকে কখনও আসে নি, এসেছে চিত্রঅভিজ্ঞতা থেকে।

রূপের জগতে রেখার প্রকৃতি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আরও একটি সত্য অবিষ্কার করেন যে, রেখার জগৎ শুধু নিজেই সম্পূর্ণ নয়। সকল রেখার একটা নিজস্ব ভঙ্গি বিদ্যমান। সম্ভবত সে কারণেই রবীন্দ্রনাথ এ জগতের নাম দিয়েছিলেন ভঙ্গির জগৎ। এভাবে কিছুদিন ভঙ্গির জগতে বিচরণের পর রবীন্দ্রনাথ আবার আর এক নতুন জগতে প্রবেশ করেন, তিনি যার জগতের নাম দিয়েছিলেন রূপের জগৎ। এ জগতে প্রবেশ করেই রবীন্দ্রনাথের কৌতুহলী মন চিৎকার করে ওঠে বসন্তে গাছে-গাছে ফুল ফুটতে দেখে। গাছের পাতায় পাতায় অদ্ভূত সব জীবজন্তুর কল্পিত মূর্তি দেখে তিনি অবাক হয়ে যান। আগে তিনি যা দেখেছেন সে দেখা প্রকৃত দেখা ছিল না। এবারের দেখা তাঁর কাছে মনে হয়েছিল নিখুঁত দেখা, যে দেখার মধ্যে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন অপার আনন্দ।

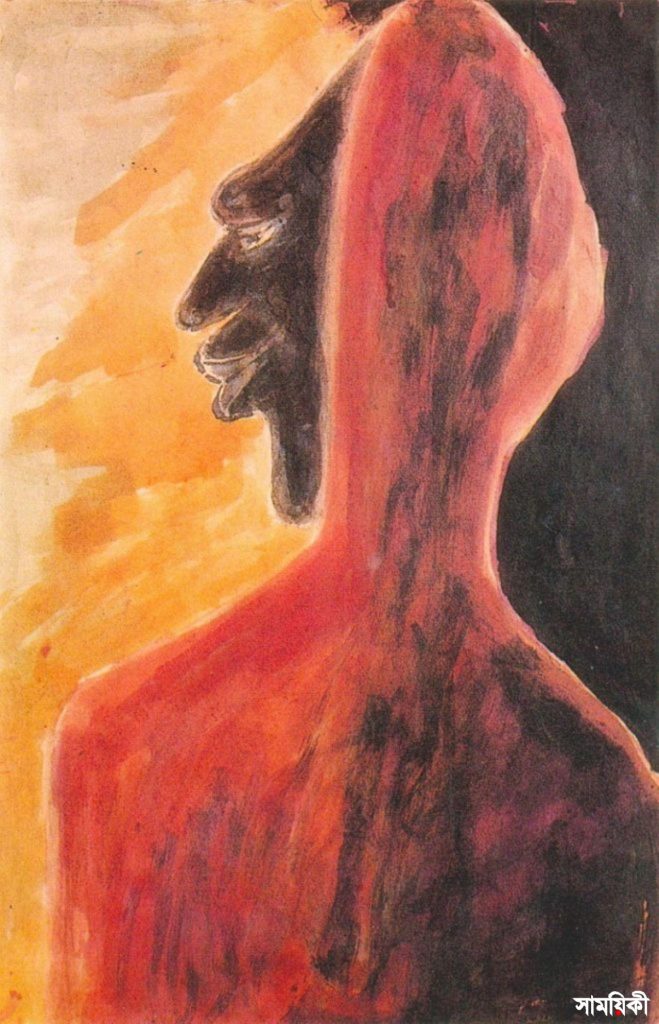

তবে রবীন্দ্রনাথ রূপের এ জগতেও বেশি দিন বিচরণ করতে পারেন নি। পুনরায় তিনি তাঁর অঙ্কনরীতি পাল্টিয়ে কুৎসিত জগতে বিচরণ করতে শুরু করেন। এ জগতে বিচরণের সময় তিনি তাঁর রঙ-রেখায় নানা কুৎসিত রূপ আরও কুৎসিত করে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টায় মেতে ওঠেন। যা ভীষণ ও ভীষণতর হয়ে তাঁর নিজের কাছে ধরা দিয়ে আজও দর্শককে আনন্দ দিয়ে চলছে। বিশেজ্ঞরা রবীন্দ্রনাথের এ জগতের নাম দিয়েছেন কিম্ভুত জগৎ।

কিম্ভুত জগতে প্রবেশের পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ রেখা ও ভঙ্গির জগতের সঙ্গে নির্বস্তুক উপাদানের মিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। নির্বস্তুকজগতে যতদিন তিনি বিচরণ করেছেন ততদিন তা গতিশীল ছিল। এ জগতে বিচরণ করে তিনি আত্মসচেতন হয়ে উঠেছিলেন। চিত্ররচনায় সে সময় তিনি মোটেও ক্লান্তবোধ করেন নি। তবে যে মুহূর্তে তিনি নির্বস্তুক জগৎ থেকে বাস্তব জগতে প্রবেশ করে ছবি আঁকা শুরু করেন; সে মুহূর্তে তিনি অভিযোগের সুরে বলা শুরু করেছিলেন ‘আমি ছবি আঁকতে শিখি নি।’

রবীন্দ্রনাথের সর্বদাই তাঁর চিত্রে গৌরবময় রঙ ব্যবহারের পক্ষে ছিলেন। বস্তুকে তথ্যমূল্য যোগের চেয়ে গৌরব দেয়াই ছিল তাঁর রঙ ব্যবহারের মুখ্য উদ্দেশ্য। তবে রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে এঁকেছেন লিপি প্রভাবিত রেখাপ্রধান চিত্র। তাঁর আঁকা রেখা চিত্রে বঙ্কিমী রেখার প্রসারিত রূপ চোখে পড়ে, যা তাঁর নিজের হাতের লেখা থেকেই উঠে এসেছে। পরে তাঁর চিত্রে বর্ণপ্রয়োগের প্রাধান্য বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং শেষে পরিণতি ঘটে রেখামুক্ত বর্ণের প্রাবল্যময়তায়।

রবীন্দ্রনাথের সকল চিত্র পর্যালোচনা করলে অনুধাবন করা যাবে, তাঁর বর্ণপ্রধান চিত্রকলার সংখ্যাই বেশি। তবে তাঁর অঙ্কিত নিসর্গ চিত্রকলার ফর্ম এবং তাঁর রঙের ‘হারমনি’ চোখে লাগার মতো। তাঁর চিত্রের গাছপালা মাটি ও বনের অংশ নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন কালচে খয়েরি রঙের গাঢ়তায় লিপ্ত, আকাশ ও বনপথ হলুদ-কমলায় আলোকিত। রঙ-রেখা ও ফর্মের হারমনি সব মিলে রবীন্দ্রচিত্রকলা আলো-অন্ধকারের অপূর্ব এক তীব্রতার সংঘাত তৈরি করে। যার মধ্যে আমরা চিত্রী রবীন্দ্রনাথকে নতুন করে আবিষ্কার করতে পারি।

রবীন্দ্রনাথের অবয়ব নির্ভর চিত্রগুলো অন্যান্য চিত্রের মতো রঙের মাধ্যমে আলোছায়া যুক্ত করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। তাঁর চিত্রে ব্যবহৃত রঙগুলো সবই উজ্জ্বল এবং গাঢ়। কালো রঙের পাশে অপরাপর উজ্জ্বল রঙের অবস্থানের কারণে তাঁর ব্যবহৃত কালো রঙ আরও উজ্জ্বলতর হয়ে চিত্রে ধরা দেয়। তবে তিনি তাঁর চিত্রে কখনও সমতলীয় রঙ ব্যবহার করেন নি। তাঁর ব্যবহৃত লাল, নীল, হলুদ, কমলা, কালো রঙের আবর্ত জলের নিরন্তর ঘূর্ণয়নের মতো ছন্দে শুদ্ধতার আভাস জাগায়- যা তাঁকে অন্যদের চেয়ে বিশিষ্ট করে তুলতে সাহায্য করছে।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রগুলো গভীর মনোযোগের সঙ্গে অবলোকন করলে দেখা যাবে, তাঁর রঙ ব্যহারের কোথায় যেন একটু অপূর্ণতা রয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে চিত্রীর প্রচেষ্টার ঘাটতি ধরা না পড়লেও রঙ বিশেষজ্ঞরা গবেষণা করে মত প্রকাশ করেছেন, রবীন্দ্রনাথ শতচেষ্টা করেও চিত্রে তাঁর পছন্দসই রঙ ব্যবহার করতে না পারার কারণ- তিনি ছিলেন ‘বর্ণান্ধ’। বর্ণান্ধতার হাত থেকে রবীন্দ্রচিত্রকলা মুক্ত না হওয়ার কারণে- যথাস্থানে যথাযথ রঙ ব্যবহার করা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি।

বর্ণান্ধ বলতে বর্ণ বা রঙ দেখে না এমন ব্যক্তিকে বুঝায় না; বর্ণান্ধরা সাধারণত লাল ও সবুজ রঙের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারেন না। এ ধরনের বর্ণান্ধদের, বর্ণান্ধ বৈজ্ঞানিক ‘ড্যালটনের’ নামানুসারে ‘ড্যালটনিজম্’ বলা হয়। ড্যালটনিজম্ দু’ধরনের হতে পারে। এক ধরনের বর্ণান্ধ লাল ও নীল ঘেষা সবুজের মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন করতে পারে না। তবে নীলের সবগুণ তারা দেখতে এবং অনুভব করতে পারে। আর এক ধরণের বর্ণান্ধ আছেন- যারা গোলাপি ও হাল্কা সবুজের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে না। ‘রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রথম ধরনের বর্ণান্ধ’। অর্থাৎ প্রোটিন’ বা আংশিক বর্ণান্ধ। ডাক্তারি ভাষায় যাকে বলা হয় ‘প্রোটোনোপিয়া’।

বর্ণান্ধতার প্রভাবে রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা এবং সাহিত্যে কি ধরনের প্রভাব পড়েছে তা নিয়ে ব্যাপক গবেষণা প্রয়োজন। তবে আশার কথা তাঁর বর্ণান্ধতা নিয়ে একটি মূল্যবান গবেষণা করেছেন কোলকাতার কেতুকী কুশারী ডাইসন, সুশোভন অধিকারী ও তাদের দল। তারা রবীন্দ্রনাথের বর্ণান্ধতার উপর দীর্ঘ গবেষণার পর মন্তব্য করেছেন ‘রবীন্দ্রনাথ বর্ণান্ধ ছিলেন।’

কবি এবং বিশ্বকবি হয়েও রবীন্দ্রনাথ যে ছবি আঁকতে পারেন তার প্রমাণ স্বরূপ কবির আঁকা ছবি নিয়ে ১৯৩২ সালে কলকাতায় এক একক চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। দর্শকবৃন্দ সেদিন তাঁর আঁকা চিত্রের সঙ্গে পরিচয় হয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কবির সে প্রথম প্রদর্শনীর উদ্যোক্তা ছিলেন সে সময়ের কলকাতা আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ মুকুল দে। তিনিই সে প্রদর্শনীতে রবীন্দ্রনাথের আঁকা দুই শত তেষট্টিটি চিত্রকর্মের প্রথম শিরোনাম নির্দিষ্ট করে দেন। যদিও রবীন্দ্রনাথ সে সময় তাঁর ছবিতে শিরোনাম ব্যবহার করতে সম্মত ছিলেন না, তবুও মুকুল দে সে কাজটি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের চিত্রপ্রদর্শনীর মঙ্গলার্থে। রবীন্দ্রনাথ চিত্রশিরোনামের বিপক্ষে থাকার কারণ ছিল- রবীন্দ্রনাথ তাঁর সকল চিত্রকর্মই সম্পন্ন করেছিলেন আপন খেয়াল-খুশি মতো; পূর্বপরিকল্পনা অথবা যোগ্যতা ব্যাতিরেকে।

সকল চিত্রীই ছবি আঁকেন একটা উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা করে: কি আঁকবেন, কেন আঁকবেন এবং কিভাবে আঁকবেন তা ঠিক করে নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ তা করেন নি এমনকি প্রথাগত চিত্ররীতিও ছিল তাঁর অজানা। ফলে তাঁর সৃষ্ট চিত্রকলা ভবিষ্যতে যে বিপ্লব আনতে পারে সে সর্ম্পকে বিশ্বাস না থাকার কারণে তিনি তাঁর অঙ্কিত চিত্রে শিরোনাম ব্যবহারে অনিচ্ছুক ছিলেন। উপরন্তু রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন চিত্রে শিরোনাম ব্যবহার করে চিত্রপ্রদর্শনীর প্রচলন চলতে থাকলে গবেষকরা মনে করতে পারেন, ‘রবীন্দ্রনাথও কাব্য পুরাণ প্রণোদিত ছবি এঁকেছিলেন।’

রবীন্দ্রনাথ নিজ হাতে তাঁর চিত্রে কোনো চিত্রশিরোনাম না লিখলেও ১৩৮১ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঢাকায় আয়োজিত ‘রবীন্দ্র চিত্র ও পাণ্ডুলিপি প্রদর্শনী’র এক ক্যাটালগ থেকে রবীন্দ্রচিত্রকলার কিছু শিরোনাম, মাধ্যম ও রচনার তারিখ পাওয়া যাবে, যা থেকে রবীন্দ্রচিত্রকলার একটা ধারণা পাওয়া সম্ভব:

‘বনের ভিতর শৃগাল’, (সাদা-কালো) কাগজের উপররেখা ও কাল কালির ওয়াস দিয়ে আঁকা (তারিখবিহীন) ‘মুখ’, (সাদা-কাল) কাগজে কালি-কলম মাধ্যমে আঁকা (তারিখবিহীন)। ‘মুখম-ল,’ কাগজ ও কালি, ৭.১.১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে আঁকা। ‘নারী ও পুরুষ’, কাগজে ক্রেয়ন ও কালি মাধ্যম, ৪.৯.১৩৩৪ বঙ্গাব্দে আঁকা; ‘নৃত্য’, (রেখাচিত্র) কালি-কলম মাধ্যমে আঁকা। ‘প্রতিকৃতি,’ কালি- কলম, ১৭.৩.১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ। ’মুখম-ল’, (রেখাচিত্র) কাগজে ক্রেয়ন মাধ্যমে আঁকা (তারিখবিহীন)। ‘নৈসর্গিক দৃশ্য’, (রেখাচিত্র) প্যাস্টেলে আঁকা (তারিখবিহীন)। ‘

নিরীক্ষা,’ (পেন্সিল) কাগজে ৮.৪.১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দেআঁকা। ‘অবাস্তব প্রতিকৃতি’ (রেখাচিত্র) ক্রেয়ন মাধ্যমে ২২.১০.৩৪ খ্রিস্টাব্দে আঁকা। ‘মা ও সন্তান’, কাগজে কালি-কলমে আঁকা (তারিখ বিহিন)। ‘বাস্তব প্রতিকৃতি,’ কাগজে কালির মাধ্যমে ২৮.৯.৩৭ খ্রিস্টাব্দে আঁকা। ‘নামাজ’ (সাদা-কালো) কাগজ ও কালি (তারিখ বিহিন); ‘মুখমণ্ডল নিরীক্ষা’, জলরঙ, (১৬.৫.৩৬ খ্রিস্টাব্দ। ‘মুখ’, (রঙ্গিন) কালি ও টেম্পারা (তারিখ বিহিন); ‘শ্মশ্রুমণ্ডিত প্রতিকৃতি’, (রঙ্গিন) জলরঙ ও কালি মাধ্যম (তারিখবিহীন)। ‘পাখী’, (রঙিন) কাগজ ও কালি (তারিখবিহীন); ‘জ্যামিতিক প্রতিকৃতি’, (রঙ্গিন) কাগজ ও কালি (তারিখ বিহিন): ‘হেলানো প্রতিকৃতি’, (রঙিন) প্যাস্টেল (তারিখবিহীন); ‘আত্মপ্রতিকৃতি’, (সাদা-কাল) রেখা দিয়ে ক্রেয়ন মাধ্যমে আঁকা (তারিখবিহীন) ইত্যাদি।

এ ক্যাটালকে রবীন্দ্রনাথের আঁকা পঞ্চান্নটি চিত্রসহ আরও অনেক চিত্রের শিরোনাম, মাধ্যম ও তারিখ দেয়া আছে। যার মাধ্যমে রবীন্দ্রচিত্রকলার একটা সম্মুখ ধারণা পাওয়া যাবে। উল্লেখ্য, চিত্রকলার কাঠখোদাই মাধ্যমটি ছিল রবীন্দ্রনাথের অতি প্রিয় মাধ্যম। এ মাধ্যমের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম বিদেশ ভ্রমণের সময় পরিচয় ঘটলেও প্রদর্শনীর ক্যাটালকে কাঠখোদাই এবং এ্যাচিং মাধ্যমে আঁকা কোনো ছবির উল্লেখ নেই।

রবীন্দ্রনাথ আপন চিত্ররচনায় ছিলেন সম্পূর্ণ ঘরানামুক্ত। তাঁর অঙ্কনশৈলী পর্যালোচনা করে যে বৈশিষ্ট্য চোখে ধরা পড়ে তা থেকে বলা যায়, তাঁর অঙ্কনরীতি অতীতের অনুকরণ নয়, আধুনিকীকরণের একটা প্রচেষ্টা মাত্র। চিত্রাঙ্কনে তিনি কোনো একটি প্রচলিত পথ অনুসরণ করে সে পথে নিয়মিত হাঁটেন নি। ফলে তাঁর প্রতিটি চিত্রকলায় এসেছে স্বসৃষ্ট অবয়ব, এসেছে নব ঘরানা। প্রকৃতি বা প্রতিকৃতি অঙ্কনের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ কোনো সাদৃশ্যধর্মীতার দায় বহন করেন নি।

প্রতিকৃতি অঙ্কনে তিনি কেবলমাত্র ব্যক্তিকে উপলক্ষ্য করেছেন, রঙ-রেখাকে নয়। নিজের কয়েকটি বইয়েও তিনি রঙ-রেখার সচিত্রকরণ করেছেন। সেখানেও তিনি তাঁর আপন আবেগ-অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে ভাবপ্রকাশের চেষ্টা করেছেন। ভেতর থেকে যখন যে রঙ-রেখা এসেছে, তুলির আঁচড়ে তাকেই তিনি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। জাত বিচার করে অথবা লক্ষণ মিলিয়ে তিনি কখনও কোনো চিত্রে রঙ-রেখা ব্যবহার করেন নি। আর সে কারণেই তাঁর প্রতিটি চিত্রকর্মে ফুটে উঠেছে রঙ-রেখার স্বকীয়তা। রবীন্দ্রনাথ দিলীপকুমার রায়কে এক চিঠিতে জানিয়েছিলেন:

‘আমার সেই ছবি আঁকিয়েকে চলতি কাজের…ব্যবহারেই লাগাবার উপায় নেই। ঐ হা-ঘরটাকে আমরা স্বদেশের লোকসমাজে প্রচার করতে আমি অনিচ্ছুক- কেননা ওর জাতকুল জিজ্ঞাসা করলে প্রশ্নটা হেসে উড়িয়ে দেবে।‘

চিত্রকলায় রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমা মানসিকতার ছাপ বহন করলেও নিজ ঐতিহ্যকে তিনি কখনও অস্বীকার করেন নি। তবে পাশ্চত্যের আধুনিক শিল্প যে প্রতিক্রিয়াবাদী, তাও তিনি মেনে নিতে দ্বিধাবোধ করেন নি। তিনি বিশ্বাস করতেন নবতর শিল্পীর আবির্ভাব ঘটে পুরাতনকে অস্বীকার করে তাকে ভেঙ্গে নতুন করে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। ফলে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যের ইম্প্রেশনিজম্ এবং পোস্ট-ইম্প্রেশনিজম্কে নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছিলেন। তিনিই প্রথম এ দেশের সংকীর্ণ ও দায়বদ্ধ চিত্রচর্চার দিগন্ত প্রসারিত করে তাকে আধুনিক করে তোলেন এবং নিজে পরিচিত হয়ে ওঠেন প্রথম ভারতীয় আধুনিক চিত্রকলার জনক হিসেবে।

চিত্রকলার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন পাশ্চাত্যমুখী। তিনি জানতেন এ দেশের বিচারে তাঁর চিত্রকলার জাতকুল না থাকলেও বিদেশীদের নিকট তা ছিল খুবই উচ্চমার্গের। তাঁর চিত্রকলার প্রতি পাশ্চাত্যবাসীর অত্যাধিক আগ্রহ দেখে রবীন্দ্রনাথ প্রশান্তকুমার মহলানবীশকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন- ‘বাঙ্গালীদের জন্য গান এবং পশ্চিমের জন্য ছবি রেখে যাচ্ছি।’ দেশে চিত্রজ্ঞানের অভাব দেখে রবীন্দ্রনাথ ক্ষোভের সঙ্গে বিদেশীদের হাতে তাঁর চিত্রকর্ম তুলে দিয়ে আক্ষেপ করে লিখেছিলেন:

আমার ছবি এদেশকে দেখাই নি। এখানের অধিকাংশ লোকই ছবি দেখতে জানেনা, প্রথমেই দেখে এর চেহারাটা ভালো দেখতে কিনা।… সে দেখা কেমন করে দেখা তা বুঝিয়ে দেয়া যায়না। একটা নিয়ত অভ্যাস আর instinctive দৃষ্টি থাকা চাই …। সেই জন্যই আমি এখানে ছবি প্রকাশ করতে চাইনে …। আমার ছবি এদেশের জন্যে নয়। … এইজন্য স্বতই আমি এই ছবিগুলিকে পশ্চিমের হাতে দান করেছি। আমি যে একশো হারে বাঙ্গালি নই, আমি যে সমান পরিমাণে য়ুরোপেও, এই কথাটাই প্রমাণ হোক আমার ছবি দিয়ে।

রবীন্দ্রনাথই প্রথম ভারতীয় চিত্রী যাঁর চিত্রকর্ম সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রদর্শিত হয়েছিল। তাঁর চিত্রকর্ম পাশ্চাত্যতুল্য হয়েছিল বলেই তাঁকে কেন্দ্র করে প্রথম কোনো ভারতীয় আধুনিক চিত্রীর চিত্রকর্ম পাশ্চ্যত্যের বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে বিশ্লেষিত হয়ে ছিল এবং রবীন্দ্রনাথ হয়ে ছিলেন ভারতীয় আধুনিক চিত্রকলার জনক। যার পেছনে কাজ করেছিল রবীন্দ্রনাথের পাশ্চাত্যভ্রমণ, পাশ্চাত্যের চিত্রকর্ম দর্শন এবং সে দেশের শিল্পীদের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক।

দক্ষিণ আমেরিকার পেরুর আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ প্রথম বিদেশ ভ্রমণে যান। দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রায় তাঁকে বহনকৃত জাহাজ নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় নিয়ে ১৯২৪ সালের ৬ নভেম্বর আন্ডিজ বন্দরে ভেড়ায়- রবীন্দ্রনাথ কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়ায় বিশ্রামের জন্য তাঁকে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর বাড়িতে ১৯২৫ সালের ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত অবস্থান করতে হয়েছিল। এ সময়থেকে রবীন্দ্রচিত্রভুবনের সূত্রপাত ধরা হয়। এ সময়ই রবীন্দ্রনাথ প্রথম পরিচিত হন বিশ্বখ্যাত নন্দনতত্ত্ববিদ বেনেদত্ত ক্রোচে ও ফরাসি মণিষী রোম্যাঁ রলাঁর সঙ্গে। পরিচিত হন পাশ্চাত্যের বহু খ্যাতমান চিত্রী ও তাদের খ্যাতমান চিত্রকর্মের সঙ্গে। এদের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি প্রথম চিত্ররচনায় হাত দেন এবং বিদেশেই তাঁর প্রথম চিত্রপ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রথম চিত্ররচনা সম্পর্কে ভিক্টরিয়া ওকাম্পো লিখেছেন:

‘ওঁর একটি ছোট খাতা টেবিলে পড়ে থাকত, ওরই মধ্যে কবিতা লিখতেন বাংলায়। বাংলায় বলেই যখন তখন খাতাটা খুলে দেখতে আমার পক্ষে তেমন দোষের ছিল না। এই খাতা আমায় বিস্মিত করল, মুগ্ধ করল।‘

রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে প্রথম একক প্রদর্শনী হয়েছিল ১৯৩০ সনে ইউরোপও প্যারিসে। সে ঐতিহাসিক প্রদর্শনীর উদ্দ্যোক্তাও ছিলেন ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো। পরে ‘একে একে তাঁর ছবি দেখানো হয় ইংল্যান্ডে, জার্মানিতে, ডেনমার্ক, সুইজারল্যান্ড, রাশিয়া ও আমেরিকায়।’

১৯২৮ সালের ১০ অক্টোবর ভারতীয় দেশের মাটিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে প্রথম চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় কলকাতার কলাভবনে। কলকাতার টাউন হলে রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় ১৯৩১ সালের ২৫ ডিসেম্বর। স্বদেশে তাঁর ছবির সমাদর কম হওয়ার বিদেশে তিনি তাঁর ছবির মূল্যায়নের জন্য বন্ধুদের সাহায্য-সহযোগিতায় আন্তর্জাতিক প্রদশনীর ব্যবস্থা করেছিলেন প্যারিসের পিগাল গ্যালারিতে ১৯৩০ সালের ২ মে। সে প্রদর্শনীতে রবীন্দ্রনাথের বাছাইকৃত ১২৫টি চিত্রকর্ম স্থান পায়। প্রদর্শনীর পেছনে ভিক্টরিয়া ওকাম্পোর যেমন আর্থিক সহযেগিতা ছিল, তেমনি ছিল কঁতেস দ্য নোয়াই-এর আন্তরিক সাহায্য-সহযোগিতা। প্যারিসের এ প্রদশনীতেচিত্রী রবীন্দ্র্রনাথ অভাবনীয় সম্মান ও স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। প্রদর্শনীর পর রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্পর্কে অ্যাঁরি বিদো লিখেছিলেন:

‘এতে রয়েছে এক লুকানো শক্তির আত্মপ্রকাশ। চিন্তা ও অনুভবের রহস্যময় প্রকাশ। স্টুডিওর ছকবাঁধা নিয়মের বাইরে থেকেও পশ্চিমের আধুনিক চিত্রকলার সঙ্গে তুলনীয়।‘

একসময় প্যারিস শুধু ফ্রান্সেরই নয়, সমস্ত বিশ্বের শিল্প রাজধানী ছিল। আর সে কারণেই রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম তাঁর চিত্রকর্ম যাচাই করতে প্যারিসেগিয়েছিলেন। ১৯৩০ সালে প্যারিসে তাঁর চিত্রপ্রদর্শনীর পর একে একে তাঁর প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল ইংল্যান্ডের বার্মিংহাম ও লন্ডনসহ জার্মনির বার্লিন, ড্রেসডেন ও মিউনিখে। বার্লিনের ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারীতে চিত্রপ্রদর্শনীর সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর আঁকা পাঁচটা চিত্রকর্ম জার্মানবাসীদের উপহার দিয়ে আনন্দে প্রতিমা দেবীকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, ‘তার মানে তাঁরা পৌঁছে ছবির অমরাবর্তীতে।’

পরে রবীন্দ্রনাথের সে চিত্রগুলোর আর কোনো খোঁজ না পাওয়ার কারণে ১৯৯২ সালে গবেষক কেতকী কুশারী ডাইসন ও তার দলের তিন সদস্য মিলে চিত্রী রবীন্দ্রনাথের উপহারকৃত চিত্রগুলোর খোঁজ নেয়ার উদেশ্যে বার্লিনের ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারীতে যান। রবীন্দ্রনাথের চিত্রগুলো দীর্ঘদিন সেখানে পড়ে থাকার কারণে গ্যালারীকর্তৃক তা পরিত্যক্ত ঘোষণা করে।

গবেষকদল সে গ্যালারীর নানা দলিল-পত্র ঘেটে ‘হারানো-সংগ্রহ’ নামের একটা পরিত্যক্ত ক্যাটালগ থেকে যে তথ্য উদ্ধার করেন তার সারমর্ম ছিল এরকম: হারানো-সংগ্রহের ক্যটালগের প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের ‘মুখোশ’ ছবিটার নাম খুঁজে পাওয়া যায় যা রবীন্দ্রনাথ একসময় জার্মান জাতিকে উপহার দিয়েছিলেন। জল রঙের এ চিত্রের নিচে তাঁর নিজের স্বাক্ষর করা ছিল। ছবিটি গ্যালারী থেকে বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করা হয়েছিল এবং পরে তা ১৯৩৯ সালে জনৈক Fohm-এর নিকট বিক্রি অথবা কোনো কিছুর বিনিময়েপ্রদান করা হয়েছে বলে উল্লেখ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় চিত্র ‘মুখোশ’, যা জলরঙ গুয়াস মাধ্যমে আঁকা। চিত্রের নিচের ডান দিকে শিল্পীর স্বাক্ষর রয়েছে।

১৯৩৭ সালে বাজেয়াপ্ত এ চিত্রটিও ১৯৬৪ সালে Fohm-এর সংগ্রহশালা মিউনিখে চলে যায়। রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় চিত্রটি ‘জনৈক ভারতীয়ের আবক্ষ প্রতিকৃতি’; চিত্রীর স্বাক্ষরযুক্ত জল ও কালির মিশ্রমাধ্যমে আঁকা উপহারকৃত এ চিত্রটিও গ্যালারীকর্তৃক বাতিলের পর ১৯৩৯ সালে তা আবার রবীন্দ্রনাথকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে বলে ‘হারানো-সংগ্রহ’ ক্যাটালগে উল্লেখ রয়েছে। চতুর্থ চিত্রটির শিরোনাম ‘দুটি পাখী’, চিত্রীর স্বাক্ষরযুক্ত কালি-কলম ও জল রঙে আঁকা এ চিত্রটিও একইভাবে ১৯৩৯ সালে রবীন্দ্রনাথকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে বলে উল্লেখ আছে। পঞ্চম সংখ্যক চিত্রটির শিরোনাম ছিল ‘লাল পোষাকে মেয়ে’ রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরযুক্ত জলরঙে আঁকা এ চিত্রটিও একইভাবে চিত্রীকে ১৯৩৯ সালে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে বলে উল্লেখ আছে। তবে ফেরতকৃত তিনটি চিত্রই আঁকিয়ের নিকট ফেরত এসেছে কি-না অথবা চিত্রগুলো কোথায় আছে সে সম্পর্কে প্রকৃত কোনো তথ্য এখনও জানা যায় নি।

জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ প্রায় আড়াই হাজার থেকে তিন হাজার চিত্র রচনা করেছেন। যার মধ্যে পেন্সিল ও কলমের রেখাঙ্কিত চিত্রের সংখ্যাই বেশি। কিছু চিত্র মিশ্রমাধ্যমে আঁকা হলেও বিশুদ্ধ জলরঙে আঁকা চিত্রের সংখ্যা তাঁর খুবই কম। পেন্সিল বা কালো রেখার আলো-ছায়া অথবা ভরাট বুনটের উপর রঙের হাল্কা প্রলেপ দিয়ে চিত্র শেষ করতে রবীন্দ্রনাথ বেশি পছন্দ করতেন গাঢ় রঙ ব্যবহারে তিনি কম অভ্যস্ত ছিলেন। ছবিতে তাঁর রঙ ব্যবহার সম্পর্কে ড. রবীন্দ্রনাথ সামন্ত এক সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে:

‘ছেলেবেলা থেকে কত ছবি তিনি দেখলেন, দেশ-বিদেশে ঘুরে ও গ্যালারীতে কত ছবি ও চিত্রশিল্পীকে পেলেন, কতবার তুলি পেন্সিল নিয়ে ছবি আঁকার মহড়া দিলেন, কতবার রঙ বাছার আলস্যে বৈচিত্র্যের সন্ধানী হলেন এবং সে সন্ধান পরাজিত হয়ে থামলো শেষ পর্যন্ত রেখার কবিত্বে, প্রত্যক্ষ রূপের জয় অভিযানে।‘

উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় রবীন্দ্রনাথ রেখা ও রূপসৃষ্টিতে যতটুকু মেধা নিয়োগ করেছের, রঙের ক্ষেত্রে তা করেন নি। তাঁর চিত্রে রেখায় অবাধগতি থাকলেও বর্ণের ঘনবিন্যাস ও গড়নের আকর্ষণ কম ধরা পড়ে। তবে প্রথম দিকে তাঁর বর্ণের ঘনবিন্যাস ধরা পড়লেও পরে বর্ণের উজ্জ্বলতা ও গতিশীলতা কমতে থাকে। লাল, নীল ও লাল-নীলের মিশ্রণসহ হলুদ রঙের বাবহার তাঁর চিত্রে বিদ্যমান। তাঁর রঙের প্রলেপ হাল্কা ও সীমাবদ্ধ হলেও রেখার বুনোট বেশি যা তাঁর চিত্রকে প্রভাবিত করে। রবীন্দ্রনাথের রঙ পর্যালোচনায় মনে হবে তিনি রঙ ব্যবহারে ভীত অথবা কমজোরি ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের মাঝপর্যায়ের চিত্রকর্মে রেখার বুনটের সঙ্গে রঙের সামঞ্জস্য থাকলেও রেখা থেকে রঙকে আলাদা করে নিলে রঙের গুরুত্ব ও নিপুণতা কম মনে হবে। উদাহরণ হিসেবে তাঁর ‘খাপছাড়া’ বইটি উল্লেখ করা যায়। যার প্রচ্ছদ রবীন্দ্রনাথ নিজে এঁকেছেন এবং যার প্রতি পাতায় রয়েছে তাঁর নিজের আঁকা নানা মাধ্যমের চিত্র যেখানে রঙ ব্যবহারের উজ্জ্বলতা খুঁজে পাওয়া ভার।

তবে রবীন্দ্রনাথের রঙ ব্যবহার নিয়ে বহু প্রশ্ন বিদ্যমান থাকলেও অনেকের অভিমত, রবীন্দ্রনাথ রঙ ব্যবহারে পরিপক্ক ছিলেন না, ছিলেন ভীত। আবার অনেকে বলেছেন ছবিতে রবীন্দ্রনাথ সঠিক জায়গায় সঠিক রঙ ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়েছেন- কারণ শেষ বয়সের তাঁর দৃষ্টিবিভ্রাট ছিল অথবা চশমাবিভ্রাট ছিল। কিছুদিন পূর্বে জার্মানির এক চিত্ররসিক চক্ষু বিশেষজ্ঞ রবীন্দ্রনাথের চিত্রের রঙ সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছেন, ‘সম্ভবত তিনি শেষ বয়সে সঠিক রঙ চিনতে পারতেন না বলেই এক রঙের পরিবর্তে অন্য রঙ ব্যবহার করে ফেলতেন।’

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের চশমাটি সুরক্ষিত আছে, তা পরীক্ষা করলে এ সম্পর্কে কিছুটা তথ্য পাওয়া যেতে পারে। তবে চোখে কম দেখলে চশমার পাওয়ার শোধরিয়ে তা ঠিক করা যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পরোক্ষভাবে অন্য এক দৃষ্টিজনিত অসুবিধার কথা বলেছেন- যা কখনও শোধরানো সম্ভবপর ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ আংশিক বর্ণান্ধ ছিলেন। এ বর্ণান্ধতার প্রত্যক্ষ পরিণাম থেকে তাঁর চিত্রকলা ও কবিতার বর্ণবৈচিত্র্য যখন মুক্তি পায়নি। সমাজে এক ধরনের বর্ণান্ধ আছে যারা লাল ও সবুজের পার্থক্য বোঝে না তাদেরা ‘ড্যালটনিজম্’ বলা হয়। ‘ড্যালটনিজম্ দু-ধরনের এক ধরণের বর্ণান্ধরা লাল ও নীলঘেষা সবুজের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে না পারলেও নীলের সবগুণ দেখতে পান। আরেক ধরনের বর্ণান্ধ গোলাপী ও হাল্কা সবুজের তফাৎ দেখেন না। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রথম ধরনের বর্ণান্ধ।’

রবীন্দ্রনাথের বর্ণবিভ্রাট নিয়ে এক সুন্দর গবেষণা করেছেন চারজনের একটি দল– যারমধ্যে ছিলেন একজন সাহিত্যিক, একজন চিত্রী এবং দু’জন দৃষ্টিবিজ্ঞানী। এরা প্রথমে রবীন্দ্রনাথের ‘ছিন্নপত্রাবলী’ রাণী মহলনাবীশ, রাণী চন্দ, শোভন সোম প্রমুখের লেখা তথ্য ও সূত্র নিয়ে গবেষণাকাজে এগোতে থাকেন। দীর্ঘ গবেষণার পর তারা রায় দেন: ‘রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আংশিক বর্ণান্ধ’; যার ডাক্তারী নাম ‘প্রোটোনিপিয়া। ’

শিল্পী শোভন সোম লিখিত ‘তিন শিল্পী’ (১৯৮৫) গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহের পর রবীন্দ্রনাথের বর্ণান্ধতা নিয়ে গবেষক দল দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ থেকে লেখা ছিন্নপত্রের এক উক্তির উপর। যেখানে সূর্যাস্ত প্রসঙ্গে লেখা হয়েছিল, ‘কত রকমেরই যে রঙ চর্তুদিকে ফুটে উঠেছিল সে আমার মতো সুবিখ্যাত রাতকানা লোকের পক্ষে বর্ণনা করা ধৃষ্টতা মাত্র।’

এরপর গবেষকদল রানী চন্দ’র আর এক লেখার প্রতি কৌতুহলী হয়ে ওঠেন:

লাল রঙটা দেখতে রবীন্দ্রনাথের একটা অসুবিধা ছিলো, লাল আর সবুজে গুলিয়ে যেতো, যে-অবস্থার ডাক্তারী নাম প্রোটানোপিয়া- এই খবর আমি নিজে জানতাম না সেজন্যে নয়। তাঁকে নিয়ে যেটুকু কাজ আমি হাতে-কলমে করেছি তার বাইরে তাঁর বিষয়ে কোনো বিশেষ অভিজ্ঞতা আমি তখনও দাবি করি নি এবং এখনও করি না। বিস্মিত হবার আসল কারণ, যা আমার অজ্ঞতারও মূল কারণ- ব্যাপারটা নিয়ে কোনো দিন কোনো আলোচনা হতে শুনি নি। যদিও সূত্র ধরিয়ে দিয়েছিলেন এমন কিছু নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে কাছ থেকে চিনতেন- রানী চন্দ, রোম্যাঁ রলাঁ, স্টেলা ক্রাম্রিশ, রানী মহলানবীশ।

রবীন্দ্রনাথের বর্ণান্ধতা সম্পর্কে রানী চন্দ-র লেখায় আরও তথ্য পাওয়া যায় এভাবে:

‘পেলিক্যান রঙের শিশিগুলো…আমার মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল আরো জানা হয়ে গিয়েছিল গুরুদেব কোন্ রঙের পর কোন্ রঙটা লাগান…। গুরুদেব প্রায়ই বলতেন তিনি রঙ কানা, বিশেষ করে লাল রঙটা নাকি তাঁর চোখেই পড়ে না- অথচ দেখেছি অতি হাল্কা নীল রঙও তাঁর চোখ এড়ায় না।… দেখেছি গুরুদেবের ছবিতে লালের প্রাচুর্য, তবু নাকি লাল রঙ ওর চোখে পড়ত না অথচ নীল রঙ দেখার বেলায় কত কার্পণ্য করতেন।‘

পরে গবেষক দল রানী মহলনবিশ-এর লিখিত আরও এক উক্তি নিয়ে এগোতে থাকেন:

তিনি নীল রঙের বড় ভক্ত ছিলেন। বলতেন, ‘‘সব রঙের মধ্যে নীল রঙটাই আমার মনকে বেশী করে নাড়া দেয়। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছিল যে উনি রঙকানা ছিলেন। লাল রঙটা বেশী চোখে পড়তো না, মানে লাল আর সবুজের পার্থক্য বুঝতে পারেন না। কিন্তু কোনো জায়গায় নীলের একটু আভাসমাত্র থাকলেও সেটি তার দৃষ্টি এড়াতো না।… হাসতেন আর বলতেন, “কী আশ্চর্য! এত পষ্ট জিনিষটা (নীল রঙ) দেখতে পাচছ না? অথচ আমি তোমার লাল ফুল ভালো দেখতে পাইনে বলে আমাকে ঠাট্টা করো।

সকল তথ্য বিশ্লেষণ করে শোভন সোম রবীন্দ্রনাথকে প্রথম প্রোটন্ নামে আখ্যা দিয়ে লেখেন:

‘তিনি ছিলেন প্রোটান্; তাঁর ছিল লাল-সবুজের বিভ্রম। ‘নীল দিগন্ত ফুলের আগুন’ লাগার কথা যিনি লিখেছেন, তিনি নিজেই লাল সবুজে ভেদ করতে মুশকিলে পড়তেন। অথচ নীলের সূক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম পর্দাবিন্যাস, যা সাধারণ লোকে দেখতে পায়না, তা তিনি দেখতে পেতেন।‘

দেশ পত্রিকার সাহিত্যসংখ্যা ১৩৯৯-এর টিকায় শোভন সোম লিখেছিলেন:

‘সরলাদেবীকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যে তিনি ‘রাত কানা।’ তবে সেখানে রবীন্দ্রনাথের কোন রঙটি দেখতে অসুবিধা, তার কোনো বর্ণনা নেই।’

রবীন্দ্রনাথের সময়ের কোনো ডাক্তার অথবা কেনো বিশেষজ্ঞ কখনও তাঁর ক্ষেত্রে ‘প্রোটানোপ্’ শব্দটি ব্যবহার করেন নি। তবে তাঁর লেখা থেকে বিষয়টার আভাষ মেলে এভাবে:

‘একজন য়ুরপীয় আর্টিস্টকে একদিন বলেছিলুম যে, ইচ্ছা করে ছবি আঁকা চেষ্টা করি, কিন্তু আমার দৃষ্টিক্ষীণ বলে চেষ্টা করতে সাহস হয় না। তিনি বললেন ‘ও ভয়টা কিছুই নয়, ছবি আঁকতে গেলে চোখে একটু কম দেখাই দরকার; পাছে অতিরোক্ত দেখে ফেলি এই আশঙ্কায় চোখের পাতা ইচ্ছে করেই কিছু নামিয়ে দিতে হয়। ছবির কাজ হচ্ছে সার্থক দেখা দেখানো; যারা নিরর্থক অধিক দেখে তারা বস্তু দেখে।‘

উল্লেখ্য একজন প্রোটানোপিয়ার পক্ষে লালের বিভিন্নমাত্রার শেড বাদামী বা কালচে রঙ থেকে আলাদা করে দেখা সম্ভব হয়ে ওঠে না। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তা ঘটেছিল বলে তিনি প্রোটান্ছি লেন বলে ধরে নেয়া যায়।

চার গবেষকের গবেষণাকৃত ‘রঙের রবীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থে প্রশ্ন তোলা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ বর্ণান্ধ হলে কবিতা গল্প উপন্যাস ও চিত্রকলায় তিনি এত বিচিত্র রঙের উল্লেখ করলেন কীভাবে এবং তাঁর ব্যবহৃত বর্ণবৈচিত্র্যই বা কতটুকু সঠিক। গবেষণার মাধ্যমে তারা এ প্রশ্নের সমাধান দিয়েছেন এভাবে:

কোনো একটা রঙকে দেখতে তাঁর যত অসুবিধাই হোক না কেন, ভাষা ব্যবহারকারী প্রত্যেক শিশুই তার ভাষার রঙবাচক শব্দগুলো আয়ত্ব করে, অর্থাৎ রঙদের নামগুলো শিখে নেয়, জিনিষের সঙ্গে লেবেল মেলাতে কখনও থতমত খেলেও তার প্রাত্যাহিক জীবনে সে তার চারপাশে যেসব জিনিষের মুখোমুখি হয়, সেগুলোর মধ্যে কোনটার সঙ্গে কোন্ বর্ণ-নাম যায় সে-সম্বন্ধে এবং যে-গোষ্ঠীর ভিতরে সে মানুষ হচ্ছে সেখানে বিভিন্ন রঙদের আনুষঙ্গিক দ্যোতনা কি রকম সে-সম্বন্ধেও তার মোটামুটি একটা ধারণা গ’ড়ে উঠবে, উঠতে বাধ্য।

…রবীন্দ্রনাথ যদি অংশতঃ রঙকানা হয়ে থাকেন তাহলে সেই গোঁজামিল তাঁর লেখায় ধরা পড়বে, কিন্তু সেটা তাঁর ভাষার উপরিভাগের দিকে চট্ করে একবার তাকিয়ে নিলেই বোঝা যাবে না- এবং এই জন্যেই অনির্দেশিত পাঠে তাঁর বর্ণদৃষ্টির ভিন্নতা ঠাহর করা যায় না- আমাদের ঠিক করে ফোকাস্ করতে হবে, তাকাতে হবে তাঁর ভাষার গভীরতর স্তরের দিকে।

‘রঙের রবীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থের গবেষক দল রানী চন্দ ও রানী মহলনাবিশ-এর সঙ্গে আলোচনা করে রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রের এক তথ্যকে ভিত্তি করে প্রমাণ করতে সমর্থ হন, ‘রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ‘প্রোটান’। প্রমাণ হিসাবে তাঁরা উপস্থাপন করেন শিলাইদহ থেকে রবীন্দ্রনাথের ১৮৯৪ সালের ১৪ই ডিসেম্বরের লেখা চিঠি: ‘কত রকমেরই যে রঙ চর্তুদিকে ফুটে উঠেছিল সে আমার মতো সুবিখ্যাত রঙকানা লোকের পক্ষে বর্ণনা করা ধৃষ্টতা মাত্র। (ছিন্নপত্র, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯৬৩, পুনর্মুদ্রণ, পৃ. ২৭২)

চিত্ররচনার প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রবল আকর্ষণ থাকার অন্যতম কারণ ছিল মনস্তাত্বিক। যার মাধ্যমে তিনি মনের বোঝা নামিয়ে হাল্কা হতে চেয়েছিলেন। জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে ঠাট্টাছলে তিনি এক কবিতায় লিখেছিলেন- ‘বাগদেবী তাঁর আপন ঐশ্বর্যে এতই গরবিনী যে, কবিকে তিনি সর্বদা অতি কঠোর হাতে শাসন করেছেন, কখনও তাকে বিপথে হাঁটতে দেন নি।’

চিত্রকলার দেবী তাঁকে এভাবে স্নেহের প্রশ্রয় দিলেও খ্যাতির শিকলে কবি কেবলই বন্দী হয়ে থাকুন, চিত্রকলার দেবী তা চান নি। তবে দেবীর সে ইচ্ছা ব্যর্থ হয়নি। চলার পথে রবীন্দ্রনাথ কখনও ‘বাঁধা রাস্তায়’ চলেন নি। তাঁর চিত্রভাবনার প্রধান বৈশিষ্ট্যই ছিল রীতিবদ্ধতা ও গতানুগতিকতার বিধি-নিষেধ ভেঙ্গে সেখানে অভিনবত্বের রূপ ফুটিয়ে তোলাসহ বাহুল্যবর্জিত প্রকৃত সারল্যের দিকে দর্শকের নজর ফিরিয়ে নেয়া। ফলে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির ভুবনে তাকিয়ে নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করা যায়, প্রকৃত অর্থেই তিনি ছিলেন একজন Revolutionary রবীন্দ্রনাথ।

চিত্রকলায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোনো শ্রেণিবদ্ধ না হওয়ায় শ্রেণিভ্রষ্ট হয়েছেন, সমালোচিত হয়েছেন বটে, তবে এ কথা সত্য যে রবীন্দ্রনাথই প্রথমে এদেশের শিল্পভাবনায় আত্মনির্ভরশীলতার বার্তা ঘোষণা করেছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকেই আমরা প্রাচীন চিত্ররীতির বাঁধভাঙ্গার প্রেরণা পেয়েছি। সম্ভবত এ কারণেই সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, ‘ভবিষ্যতে যে-সব শিল্পী আসবেন তাঁরা সাহস পাবেন রবীন্দ্রনাথের এই বাঁধভাঙ্গা নির্দেশ স্মরণ করে চলতে।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের শিল্পীদের উপর চাপানো দায়নির্বাহ থেকে মুক্তর পথ দেখিয়েছে। উনিশ শ’ ছাব্বিশ সালে ঢাকায় প্রদত্ত এক বক্তৃতায় ‘আর্ট এ্যান্ড ট্রেডিশনে’-এ তিনি শিল্পীদের মানসিক দাসত্ব অস্বীকার করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। এ দেশের শিল্পের যে উত্তরাধিকার তিনি লাভ করেছিলের সে গতি-প্রকৃতিকে তিনি আধুনিক কালের উপযোগী মনে করেন নি বলেই তাঁর হাতে গড়ে উঠেছিল আধুনিক চিত্রকলার ভিত্তিস্তম্ভ। তাঁর চিত্রকলা বাস্তবতার আদলে রচিত হয় নি, হয়েছে এক্সপ্রেশনিস্টিকের আদলে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিত্রে বাস্তবকে প্রশ্রয় না দিয়ে তাকে ভেঙ্গে নতুন ছাঁচে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। চেষ্টা করেছেন বাস্তবের সঙ্গে মনের মাধুরী মিশিয়ে বাস্তবকে অতিবাস্তব করে দর্শক সম্মুখে উপস্থাপন করতে।

তবে চিত্রাঙ্কনে রবীন্দ্রনাথ যে রীতিই অনুসরণ করুন না কেন, সাহিত্যের মতো চিত্রকলার জগতেও ছিল তাঁর এক নিজস্ব সত্তা। এ জগতে তিনি প্রচলিত গণ্ডিকে অতিক্রম করে মনের আনন্দে অবগাহণ করে এঁকেছিলেন প্রায় তিন হাজারের মতো চিত্র; যার বেশিরভাগ চিত্রকর্মই রক্ষিত রয়েছে রবীন্দ্রভবনে এবং কিছুসংখ্যক রক্ষিত আছে ভারতের ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারীতে, কিছু রয়েছে একাডেমি অব ফাইন আর্টস-এ এবং কিছু রয়েছে রবীন্দ্রভারতীতে। এছাড়া দেশ-বিদেশে ব্যক্তিগত সংগ্রহে রয়েছে তাঁর অসংখ্য চিত্রকর্ম। সকল চিত্রকর্ম একত্রিত করে প্রদর্শনীর আয়োজন করতে পারলে আমরা সফল চিত্রী রবীন্দ্রনাথেকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন ও আবিষ্কার করতে পারব।

তথ্যসূত্র:

১. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান; ‘রবীন্দ্র-রচনার রবীন্দ্র-ব্যাখ্যা’; ঐতিহ্য ২০০৪; ‘ভূমিকা’।

২. পত্রোত্তরে জগদীশচন্দ্র বোসকে রবীন্দ্রনাথ; আশ্বিন ১, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ; পত্র-সংখ্যা ৪ চিঠিপত্র ৬।

৩. পত্তোত্তর জগদীশচন্দ্র বোসকে; চিঠিপত্র ৪ পৃ. ৭৮-৮০।

৪. ‘পথে ও পথের প্রান্তে’: পত্রসংখ্যা ২৩, কার্তিক ২১, ১৩৩৫বঙ্গাব্দ।

৫. সাহিত্য-গান-ছবি, প্রবাসী আষাঢ়, ১৩৪৮।

৬. ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র; ২৩ ভাদ্র ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ।

৭. চিন্তামণি কর; ‘চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ’; পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি ১৯৯৬ পৃ. ৩।

৮. সৈমেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, ‘রবীন্দ্রনাথ ও চিত্রকলা’ শীর্ষক আলোচনাচক্র; বিশ্বভারতী; ২৯ নভেম্বর ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ।

৯. তবেদ।

১০. যামিনী রায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র, ৭ জুন ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ; প্রবাসী ১৩৪৮ শ্রাবণ, পৃ. ২৯৮।

১১. সুধীর কুমার নন্দী; ‘নন্দনতত্ত্ব’, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ; প্রথম প্রকাশ ১৯৮৯ খ্রি. পৃ. ২৯।

১২. অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র; ১১. ১২. ১৯৩৪ খ্রি.; ‘চিঠিপত্র ১১ খ-, পৃ. ২৩৩।

১৩. য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র, ১ম সং,পৃ. ৪-৫।

১৪. তদেব, পৃ. ২১-২২।

১৫. ‘জীবনস্মৃতি’; রবীন্দ্ররচনাবলী; সপ্তদশ খ-, অগ্রহায়ণ ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৮৫।

১৬. তদেব, পৃ. ২৬৯।

১৭. তদেব, পৃ. ৩২৫-২৬।

১৮. অশোক ভট্টাচার্য, ‘আধুনিকতার প্রবর্তনা’; গগেন্দ্রনাথ-যামিনী রায়-রবীন্দ্রনাথ, বাংলার চিত্রকলা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা ১৯৯৪, ৩য় সং, পৃ. ১৫৯ ও ১৭৭।

১৯. পত্র অমিয় চক্রবর্তীকে রবীন্দ্রনাথ; ১৪.২.১৯৩৯ খ্রি.; ‘চিঠিপত্র ১১ খ-, পৃ. ২৩৩।

২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; ‘পথে ও পথে প্রান্তে’; পত্রসংখ্যা ২৩; কার্তিক ২১, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ।

২১. ‘রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্কন’, প্রবাসী, মাঘ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬০২।

২২. শোভন সোম,‘তিন শিল্পী’, বাণীশিল্প, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৫; পৃ. ১২৬-২৭।

২৩. শোভন সোম, রবীন্দ্রনাথঠাকুর, ‘তিন শিল্পী’, বাণীশিল্প, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৫ পৃ. ১২৬-২৭।

২৪. রবীন্দ্রনাথের চিঠি, তারিখহীন, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রদর্শনশালা, পঞ্জীয়ণ সংখ্যা ৬০৯০/৩।

২৫. মৈয়েত্রী দেবী, মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, গ্রন্থম ১৯৪৩, পৃ. ১৩৬।

২৬. অগ্নিমিত্র ঘোষ,‘চিত্রসৃষ্টি পর্বের উপন্যাস, শেষের কবিতা, পশ্চিমবঙ্গ, রবীন্দ্রসংখ্যা ১৪০২ পৃ. ৬৮।

২৭. শোভন সোম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘তিন শিল্পী’, বাণীশিল্প, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৫,পৃ., ১৩৪।

২৮. শোভন সোম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪।

২৯. বাংলা দেশের হৃদয় হতে; ছায়ানটের সাহিত্য-সংস্কৃতি ত্রৈমাসিক, চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৪১৮; পৃ. ১৪৩।

৩০. কেতকী কুশারী ডাউসন, সুশোভন অধিকারী, এড্রিয়ান হিল, বরার্ট ডাইসন, ‘রঙের রবীন্দ্রনাথ’, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা; প্রথম সংকরণ, জানুয়ারি ১৯৯৭; পৃ. ৭৯৩।

৩১. ড. রবীন্দ্রনাথ সামন্ত, ‘রঙ ও রেখার নটন লেখা’; পৃ. ১৮৫।

৩২. শোভন সোম, ‘তিন শিল্পী ’, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১২৭।

৩৩. ছিন্নপত্র, বিশ্বভারতী,কলকাতা, ১৯৬৩, পুনর্মুদ্রণ, পৃ. ২৭২।

৩৪. রানী চন্দ, ‘আলাপচরিতা’ রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী, কোলকাতা, শ্রাবণ ১৩৪৯।

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭।

৩৬. রানী মহলনাবীশ,‘আনন্দমেলায় কবির গল্প’, বাইশে শ্রাবণ, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৬৭, পৃ. ৪৭।

৩৭. শোভন সোম, ‘তিন শিল্পী ’, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭।

৩৮. শোভন সোম, ‘দেশ পত্রিকর সাহিত্য সংখ্যা’১৩৯৯।

৩৯. শিল্পী শিল্প ও সমাজ, অনুষ্টুপ, কলকাতা ১৯৮২, পৃ. ১৬৪।

৪০. কেতকী কুশারী ডাউসন, সুশোভন অধিকারী, এড্রিয়ান হিল, বরার্ট ডাইসন, ‘রঙের রবীন্দ্রনাথ’, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা; প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৭; পৃ. ৯।

৪১. সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘রবীন্দ্রনাথের ছবি’, শনিবারের চিঠি, শিল্প ও শিল্পী সংখ্যা; পৃ. ২৯।

৪২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিঠিপত্র ৫, জানুয়ারি ১৯৩৫, বিশ্বভারতী, ১৩৫২, পৃ. ১২৮।